佐倉

2019年3月30日

|

|

| 京成佐倉駅 |

佐倉駅前の案内板 |

都営新宿線「本八幡」から京成線に乗り、京成「佐倉」駅で下りる。京成佐倉駅から

佐倉城址を目指して歩いた。桜も見ごろを迎えていた。

|

|

| 佐倉市観光協会 |

茅葺屋根の家 |

佐倉市観光協会で、地図を渡され、お薦めのコースを説明していただく。

最初に歴史民俗博物館を目指して歩き出く。途中に茅葺屋根の家があった。

|

|

| 国立歴史民俗博物館案内板 |

桜が出迎え |

佐倉城は、明治時代の廃城令により建物が撤去されており復元もされていない。

(江戸期の建造物である門の移築は1つある)

歩兵第2連隊および、歩兵第57連隊の駐屯地となったときに、空堀・土塁等が削平および

埋め立てられてしまったが、佐倉城址公園として整備されたときに一部が復元された。

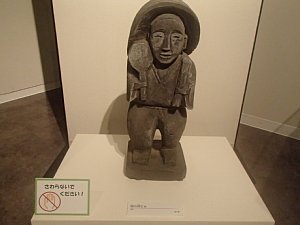

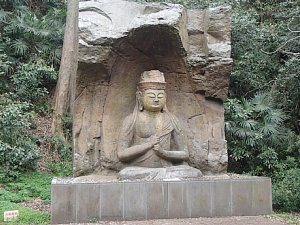

歴博は、佐倉城跡・佐倉連隊施設跡の丘の上(佐倉城址公園内)にあるが、

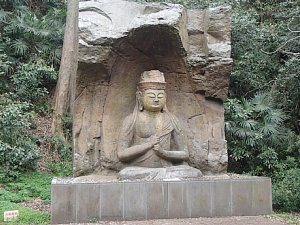

北からの入口から少し上った右側、連隊時代の衛兵所跡の一角に、大分県

臼杵(うすき)市の「古園石仏大日如来像」が実物大で再現されている。

|

|

| 古園石仏大日如来像の説明版 |

「古園石仏大日如来像」複製 |

「古園石仏大日如来像」説明版の転載

「日本を代表する臼杵磨崖仏のなかで、最も有名な古園石仏(大日如来及び諸尊仏13体)の中心をなす

大日如来像である。凝灰岩の岩壁から掘り出したもので、平安時代の後期の木彫像に通ずる本格的な

作風を示す丈六仏(約2.8m)である。

鑑賞のポイント:両頬が丸く張り、両眉は美しい半円弧を描き、両眼のまなじりはわずかに切れ上がり、

豊かな抑揚を見せる大きな眼を刻んでいます。お顔の形を引き締める様な小さな唇と締まった

顎の表現によって、典雅で力強い像形がうかがえます。

|

|

| 佐倉城址公園を望む |

人類の進歩 |

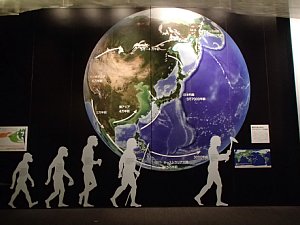

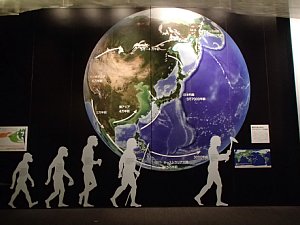

国立歴史民俗博物館(以下、歴博:千葉県佐倉市)では、総合展示第1展示室「先史・古代」を

1983年の開館以来はじめて展示を 大きく見直し、2019年3月19日(火)にリニューアルオープンした。

時代区分にとらわれない6つの大テーマ(最終氷期に生きた人々、多様な縄文列島、水田稲作のはじまり、

倭の登場、倭の前方後円墳と東アジア、古代国家と列島世界)と、2つの副室テーマ(沖ノ島、正倉院文書)からなる。

常設は6つありそれぞれ「先史・古代」、「中世」、「近世」、「民俗」、「近代」、「現代」に分かれている。

|

|

| 約4万年前ナウマンゾウ |

皮なめしの様子 |

|

|

| 土偶 |

縄文土器 |

|

|

| 子抱き土偶 |

|

|

|

広形銅矛とその復元複製

大分県法鏡寺出土 |

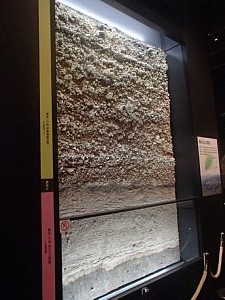

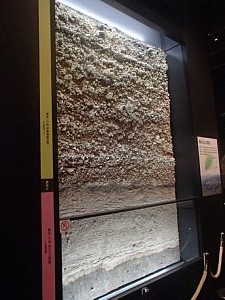

群馬県渋川市金井下新田遺跡の土層 |

|

|

| 須弥山石(複製) |

大宰府鬼瓦 複製 |

沖ノ島は九州と朝鮮半島の間に位置し、古代には航海安全を祈る神まつりの場。

その時期は4~9世紀、500年もの長きにわたる。この副室では、今でも「神宿る島」として信仰の対象と

なっている沖ノ島で、どのようなまつりが行われてきたのかを展示。また、東アジアとの交流の歴史も紹介。

|

|

| |

芸能と職人 |

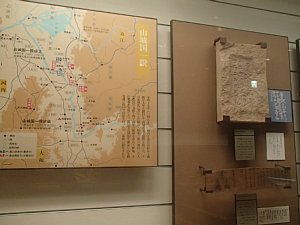

下剋上の一語がよく示すように、中世後期は、底辺の民衆が歴史の表舞台にはなばなしく登場した時代。

民衆のエネルギーが開花し、農業や手工業技術はめざましく発展し、今日につながる多くの芸能も生まれた。

|

|

| 疱瘡地蔵 |

|

|

|

| 百万塔と |

王朝貴族の服装 |

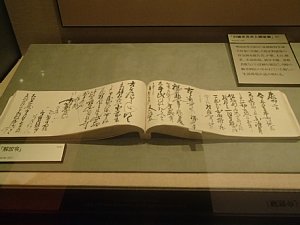

中国では、宋代になると印刷業が盛んになり、大量の書物の出版が行われ、日本にも多くの版本が輸入された。

その影響をうけて、日本でも平安時代中頃から仏教経典を中心にして、各種の書物の出版が本格的に

行われるようになった。その場所も、最初は京都・奈良周辺の寺院から、次第に地方にまで広まる。

またその対象も、仏書以外の儒書・漢詩文集から『源氏物語』等の仮名文学書にまでおよぶようになる。

王朝貴族の服装では、男子では束帯(そくたい)が儀式の際の正装で、ほかに通常服の直衣(のうし)・

狩衣(かりぎぬ)があった。女子では女房装束(にょうぼうしょうぞく)が女官の正装だった。

|

|

| 板碑 |

|

板碑は、東国独自の宗教文化を代表する。

東国と西国では、今日でも大きな文化的違いがある。東国の鎌倉幕府と西国の京都という二つの

政治的な中心ができた鎌倉時代は、その地域性がはっきり現われた時代でもある。

|

|

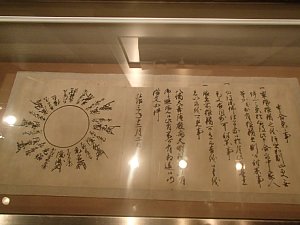

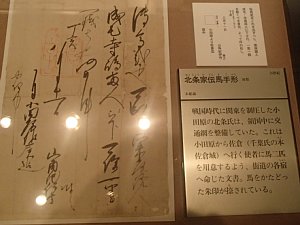

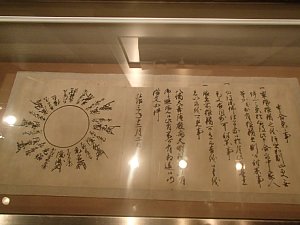

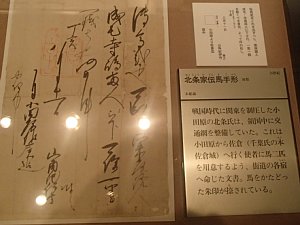

| 北条家伝馬手形 複製 |

|

東アジアには、中国を中心とする国際秩序があったが、ヨーロッパ勢力の東アジアへの進出はこの体制を崩し、

また多くの文物をもたらした。特に鉄炮とキリスト教の影響は大きく、戦国時代にあった日本では、

戦いの方法が変化し、軍団編成や兵農分離が促進され、やがて統一政権が強力な中央集権国家を作りあげた。

|

|

| 北前船 |

|

北前船は北海道と大阪とを結んでいた。(船の縮尺はともに10分の1)

各地に城下町ができて、多くの人びとが集まるようになると、農産物をはじめさまざまな商品のあらたな

流れが生まれるようになった。とくに、17世紀をつうじて各種の航路や廻船組織が整備され、江戸・大坂間や

遠隔地間の船による大量輸送が可能になりました。一方、農業生産力が向上し、人びとの生活が

豊かになると、交通路の整備、道中記や道中絵図の出版とあいまって、庶民はいっそう旅へと誘われるようになった。

展示では、旅籠の様子や旅の道具、北前船の活動や紅花の流通などをとりあげている。

「列島の民俗文化」のテーマのもと、ユーラシア大陸に寄りそうようにつらなる列島において

人びとの生活のなかから生まれ、幾多の変遷を経ながら伝えられてきた民俗文化を展示

歴史民俗博物館は、とても広くて、見ごたえもあって、10時ころから見始めて、最後は疲れてしまって、

流すような見方になっていて、結局13時近くになり、レストランで、古代米カレーを食べた。

歴博から観賞用に外の桜が見えるようになっていて、奇麗である。

侍屋敷跡(椎木曲輪)付近に国立歴史民俗博物館が建つ。1873年には、城内に陸軍第1軍管東京鎮台の

佐倉営所・第57連隊が配置された。(通称・佐倉連隊)。兵営設置で建物が撤去されたため、

佐倉城の名残は天守閣跡、城門跡、土塁、空堀、水掘等の遺構だけとなる。

現在の国立歴史民俗博物館がある場所は、かつて椎木曲輪(しいのきくるわ)と呼ばれた侍屋敷が

あった区画で、「角馬出(かくうまだし)」と呼ばれる遺構が復元されている。角馬出は佐倉城のシンボルの

ような存在。「馬出」とは、防御を高めるために城の出入口に設けられた区画のこと。城の出入口の前に

張り出し空間(=馬出)を設けることで、守り手側は防衛しやすく、一方で、攻め手側は侵入しにくい構造になる。

|

|

| |

土塁 |

本丸跡は、周囲をグルっと土塁に囲われた場所になっている。

|

|

| 佐倉城天守閣 |

|

関東一帯は「関東ローム層」と呼ばれる粘土質の土層で、雨が降るとツルツルと滑る、防御に

向いた土壌である。そのため、石垣を築く必要のない城も多く、佐倉城も石垣のない「土造りの城」である。

|

|

| |

「常盤木や冬されまさる城の跡」 |

「常盤木や冬されまさる城の跡」(冬の荒れ果てた寂しさが増した城跡は、常緑樹に包まれている

=注釈・作家・高比良直美氏)

正岡子規が佐倉に来たのは既に病魔に蝕まれていた26歳位の時で、当時、本所から佐倉間に

開通したばかりの総武鉄道に初乗りして訪れ、この句を詠んだとされています。

佐倉ゆかりの人間国宝に浅井忠という洋画家がいますが、その浅井忠と正岡子規が互いに

敬愛した仲だったことからも佐倉と子規の関係が深いことがわかります。

|

|

| タウンゼント・ハリス像 |

佐倉藩の藩主になった堀田正睦 |

日米修好通商条約150周年として平成20年に建立したタウンゼント・ハリスの銅像。

1856年、アメリカ総領事のタウンゼント・ハリスは大統領の親書を携え下田に到着。

目的は日本との通商条約と開国の実現。ハリスは堀田正睦と幾度も直接交渉を重ねた。

調印後、1862年に帰国した。

堀田正睦は、幕末の江戸時代に日本を開国に導いた佐倉藩主。

ハリスとの日米修好通商条約交渉に務めた堀田正睦(ほったまさよし)は、第19代の佐倉藩主。

現在の順天堂大学の基になった「佐倉順天堂」の創設に寄与している。堀田正睦は、1810年に生まれ、

1825年に佐倉藩主となる。1833年に藩政改革を宣言、1841年に幕府老中職に就き

1855年には老中首座となる。1864年、佐倉城中の三の丸御殿にて卒する。

|

|

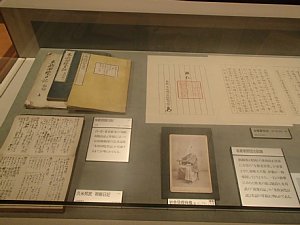

| 城の古写真など |

天守閣の模型 |

佐倉城址公園管理センターの中には、天守閣の模型や明治初期に撮られた城の古写真などが展示してある。

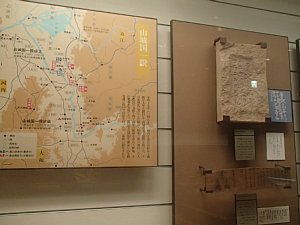

佐倉城は、鹿島川と高崎川の合流部東岸の要害台地に位置し、千葉氏が築城をはじめたが工事が

完成しないまま1590年滅亡。その後1610年、徳川家康が土井利勝に命じて、地形を活かし曲輪の

周囲を土塁で固め、空掘りを掘って7年の歳月を費やして大改修し築造した。戦国期には北条氏に

対抗するため重要な役割を果たしたが、江戸時代には譜代大名の居城となった。本丸跡は

佐倉城址公園として整備されているが、下層には戦国時代の鹿島城跡も埋没している。

|

|

| 大手門跡 |

|

|

|

| ひよどり坂 |

ひよどり坂の竹林 |

ひよどり坂とは、武家屋敷から佐倉城へと向かう坂。かつて、武士たちがお城にかけつけるときに

通った道ということで「サムライの古径(こみち)」とも呼ばれる。

坂を上ると鎌倉時代初期に開山された寺、大聖院がある。

大聖院は、鎌倉時代に開山された真言宗豊山派の寺院。本尊は大日如来

佐倉七福神のうち大黒天(魔を払う軍神。財宝、武徳、除災招福の神として信仰されている。)と

布袋尊(笑門来福、夫婦円満、子授けの神様として信仰されています。)を所蔵している。

|

|

| 侍の杜 |

侍の杜 |

侍の杜は、武家屋敷の造りをした明治19年築の軍人屋敷とその背後の武家屋敷林である。

|

|

| 旧武居家住宅 |

佐倉城の説明 |

当時、武家屋敷は藩が所有し、武士の身分に応じた規模・様式の屋敷を貸し与えるという形式だったのだそう。

公開されている3棟は旧河原家住宅が大屋敷、旧但馬家住宅が中屋敷、旧武居家住宅が

小屋敷に相当し、それぞれに応じた身分の武士が住んでいたとされ

「旧河原家住宅」(千葉県指定文化財)、「旧但馬家住宅」(佐倉市指定文化財)、

「旧武居家住宅」の3棟の武家屋敷が現在公開されている。

|

|

| 旧但馬家住宅 |

|

旧但馬家住宅

|

|

| 立派な甲冑 |

|

|

|

| 縁側からの眺め |

|

|

|

| 旧河原家住宅 |

河原家に展示された兜 |

旧河原家住宅は、3棟の中ではもっとも大きな武家屋敷で、広い縁側に茅葺の屋根が立派で印象的。

中に入ることはできないが、室内には当時の調度品が配置されており、外側からのぞくことができた。

公開されている3棟は広さだけでなく、戸口、土間、使用人の部屋の有無、畳の種類さまざまな

部分に違いが見られる。それぞれの身分と暮らしを体感できる。

|

|

| |

旧堀田邸跡 |

旧堀田邸まで、道に迷いながらも、4時過ぎに着く。中に入ろうとしたら、閉館時間過ぎていると

言われた。中に入って見学している人たちがいるのに、入る時間は4時なので、

入れませんといわれる。ショックである。せっかく苦労してたどり着いたのにと思った。

「旧堀田邸」は、最後の佐倉藩主であった堀田正倫(ほったまさとも)が、明治23年(1890)に

旧領である佐倉に設けた邸宅・庭園である。

明治44年(1911年)の東宮殿下(後の大正天皇)の来訪に伴い主屋に湯殿が増築された。

現在では主屋・冠木門・離れ屋・土蔵・門番小屋といった建物と庭園が残されている。

庭園は県下でも有数な名園とされ、さくら庭園として市民の憩いの場となっている。

テレビや映画のロケ地としてもよくつかわれているみたいで、この日も、カメラで撮っているのが見えた。

|

| JR佐倉駅 |

帰りはJR佐倉駅まで歩いて、帰路に着く。