明智

2019年5月3日

|

|

| 岩村駅で明智行き |

岩村駅で恵那行き |

前日は、岩村城に行き、ゲストハウスに宿泊する。この日は

朝早く出て、明智鉄道の岩村駅から終点の明知駅まで行く。

明智線は単線ではあるが、岩村駅で線路が複線になり上り電車と

下り電車がすれ違う。明智行きと恵那行きが同じ時間に到着するのである。

|

|

| 明智駅 |

明知駅構内 |

|

|

| 明知光秀公ゆかりの地 |

大正浪漫亭 |

大正村は特定の敷地内に設けられた施設ではなく、街全体(旧・明知町)として

大正時代の雰囲気を保存・再現した店舗、資料館、博物館などが軒を連ねている。

郵便局や銀行は実際の窓口業務も行っている。この日は、光秀まつりの日で、

まだ早い時間なので、看板やテントを立てたり、準備で動いている人たちがいた。

|

|

| 大正路地入口 |

大正路地 |

大正路地は、土地の素封家の年貢米を納めた米蔵と、江戸時代から続く

呉服屋の蔵にはさまれた路地で、蔵の白と黒のコントラストが鮮やかである。

高台に向かって石畳が延びる。黒色の壁に見えるのは、羽目板。雨風を

しのぐだけではなく、桟を外すと土壁が現れ、防火壁の役割を果たす。

|

|

| 大正ロマンちゃん |

日本大正村役場 |

明智町は、明治から大正にかけて、生糸の生産地として栄えた。

明治39年、町庁舎として建てられたのが大正村役場である。

瓦葺き寄せ棟造り2階建ての木造洋館である。石門に街灯がつけられ、

正面入り口には重厚な引戸。内部は一部ドア形式。

「ようこそ大正村へ 本日は大正百八年五月三日」の看板が掲げられていた。

|

|

| 高峰初代村長 |

村長公室(大正村役場) |

|

|

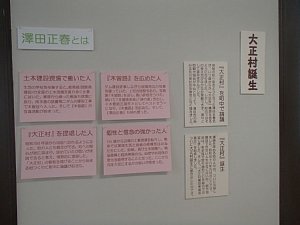

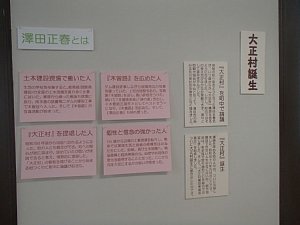

| 大正村生みの親 澤田正春 |

大正村誕生 |

大正村絵画館は、大正路地をまっすぐ登り進んでいくと突き当りにある。

澤田正春さんの作品やその画材道具や帽子などが展示されていた。

大正村構想は、長野県木曽郡日義村の沢田正春氏の「大正村の看板を立てれば、

人はきっと集まる」という構想を明智町観光協会が受け激論が繰り返された。今まで観光客など

訪れた事のない町であったことや国鉄明知線廃止問題を抱える観光協会は反対のムードが

高まっていた。しかし、当時の明智町が時代に取り残されていくという危機感と、推進派の

説得により意見は逆転し、昭和58年9月25日に観光協会は大正村建設を決断した。

|

|

| 大正浪漫館 |

司葉子 |

大正ロマン館

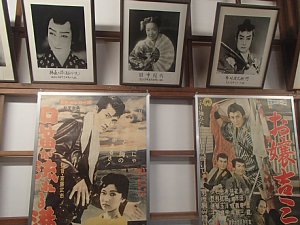

1階には、初代日本大正村村長である高峰三枝子のステージ衣装、2代目村長司葉子さん、

初代議長である春日野清隆(元横綱の栃錦)の資料などが展示されている。2階には古い

オルゴールやアコーディオン、明智出身の画家である山本芳翠の油絵が展示されている。

司葉子は、映画「君死に給うことなかれ」のヒロイン代役に抜擢され、銀幕デビューを果たした。

|

|

| 村長室 |

昔懐かしいポスター |

|

|

| 青い山脈 ロケ地 恵那 |

ロマン館前からのながめ |

|

|

| 旧三宅家 |

囲炉裏を囲む |

旧三宅家は、記録によれば、旗本明智遠山家に仕えた四代伊賢が馬木村に移住、

農業に従事。その後、元禄元年(1688)五代与次郎重正によって母屋が普請。

度々の増改築がほどこされる。内部は養蚕のために板の間が拡張され、

三間取り(広間型)から四間取り(田の字型)に改造されてきた。

|

|

| |

堅掘 |

明知城は、宝治元年(1247年)源頼朝の重臣、加藤次景廉の孫である明知遠山氏の始祖、

景重の築城による遠山氏累代の居城であった。天険の地形を巧みに利用した山城で、

土盛砦として保塁数大小23ヶ所を備え、原型のまま残されているのは日本でも数少ない

山城として県の指定文化財となっている。(標高530m)

|

|

| |

東の丸砦(陣屋跡) |

天正2年春(1547年)武田勝頼二万の大軍を以って、東濃の諸域を攻略、

三河、尾張、遠江、駿河への拠点明知城を目指す。城主遠山一行が叔父利景とともに

急を織田信長に報じ兵五百とともに之を護る。信長、事の重大さを思い明知城を授けんと、

子、信忠とともに兵三万を率い明知城の西方鶴岡山に布陣するも武田の将、

山県三朗兵衛景昌千騎を以って信長の退路を断つ。信長山岳戦の不利を思い、

動かずやがて兵を引く。援軍を失った明知城は落城した

|

|

| 腰曲輪 |

二ノ丸 |

1582年家康に従った利景は関ヶ原合戦後の慶長五年(1600年)家康の命により

明智城へ戻り、慶長八年明智を本領とする朱印状を賜ることが出来た。

しかし、元和元年(1615年)方景は旗本として江戸に屋敷が与えられる事になり、

明智城は廃城となるが、代わりに麗の大手門近くに代官屋敷が設けられたものである。

|

|

| 本丸 |

本丸からの展望 |

|

|

| |

石垣跡 |

|

|

| 切岸 |

武者走り |

|

|

| 三ノ丸下 堀切 |

大手通 |

|

|

| 逓信資料館 |

逓信資料館の交換機 |

逓信資料館は、1875年に開局した郵便局の建物。館内には明治から現代に

至るまでの郵政・電信の歴史に関する展示が行われている。

|

|

| 武者行列 |

明智光秀 |

光秀まつりは、明智光秀を偲び、昭和47年から開催され今年で47回目を向かえている。

武者行列には明智小学校の六年生や教員、厄年を控えた地元男性らが参加し、

明智光秀公を先頭に、騎馬武将、鉄砲隊、少年が扮する少年武将行列、少女が扮する

少女姫行列等、総勢約100名の武者行列と山車が、かえでホールから大正村広場まで行進した。

市街地の六百メートルを練った。光秀役は明智小の林弘教頭が務め、よろいかぶとを

まとって馬に乗った。日本大正村の村長で女優の竹下景子さんも山車に乗った。

|

|

| |

着物姿の小学生 |

|

|

| 山車に乗る竹下景子さん |

|

道が狭いので、山車が上野電線に引っ掛かりそうになり、声が上がったりして、

竹下景子さんもだいじょうぶかなという顔も見せていた。

|

|

| 竹下景子さん |

竹下景子さん |

「みんながいて、わたしがいる」 竹下景子さんがサインを頼まれると、

この言葉を書き添えるとのこと。「人によって受け止め方はそれぞれ、

懐の深い言葉です」とのこと。俳優の仕事も、演じるだけではなく、

監督や演出家の示す方向へ、全員が思いを同じくして作り上げる

楽しさがある。いわゆる心を一つに作り上げる喜びである。

|

|

| うかれ横町 |

大正時代館の展示 |

かって繁華街だった「浮かれ横町」路地は、信州と三河・尾張を結び、「塩の道」とも

呼ばれた中馬街道沿いにある。生糸生産のさかんな頃は、旅人や馬子を

相手に酒やうどんを売る店が並んでいた。誰が名付けたか「うかれ横丁」。

|

|

| 東京駅 |

|

大正時代館は、大正時代の象徴、大正天皇に関する展示や、当時の標準的な

家庭を様々な生活道具によって再現した生活情景展示の他に、企画展示が行われている。

隣接する「カフェー天久」は大正末期から昭和初期に多くの文化人を常連としたとのこと。

|

|

| |

大正天皇 |

|

|

| 大正資料館 |

|

大正村資料館は、明治末期の建築で、町のシンボル「銀行蔵」と、

南隣りの「大正の館」を含む一郭がその中心である。

銀行蔵は、木造百畳敷4階建て、手動エレベーター付きの当時としては巨大で、

貴重な建築物。農家から預かったり、買い取った繭を収納するための銀行の

繭蔵であった。生糸の町の名残り。全館6室が展示室である。

今は各地の郷土玩具や蓄音機などを展示している。

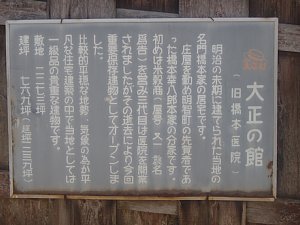

大正の館は、名門橋本邸跡。当初米穀商を営み、のちに医院を開業。

大正、昭和と80余年の名家の生活がしのばれる重厚なたたずまい。

資料館「銀行蔵」とは裏でつながっている。

|

|

| 大正の衣装 |

十六銀行 |

光秀まつりは、明智光秀を偲び、昭和47年から開催され今年で47回目。

明智光秀が主人公として描かれる2020年大河ドラマ「麒麟がくる」の放送が

決定されたことから、新たに戦国時代に関するイベント等を追加して盛大に開催。

ステージイベントでは、ラジオDJのクリス・グレン氏と城郭ライターの

萩原さちこ氏と三宅 唯美 (Tadayoshi Miyake)氏が山城トークショーを行っていた。

|

|

| 竹下景子さん |

大正村浪漫亭 |

大正浪漫亭は、1階にはカフェ・ショップがあり、2階にはレストランがある。

|

|

| 光秀ランチ |

明智光秀の家紋型ゼリー |

昼時だったので、混んではいたが、一階のカフェに入って、ランチを食べる。

地元のお肉屋さんのすきやきコロッケに明智光秀の家紋の

ききょうの形のゼリー、そしておまけに「光秀鉛筆」がついている。

鉛筆には「明智小学校 1年1組 明智光秀」とかいてある。

|

|

| 鉄砲隊 |

火縄銃演武 |

鉄砲隊による火縄銃演武。音と煙が祭りを盛り上げる。迫力があった。

|

|

| 法螺貝を吹く |

火薬をつめる |

|

|

| 火薬に火をつける |

鉄砲を撃つ |

|

|

| 八王子神社 |

|

八王子神社は、天正二年(1574年)三月武田勢のために、城と共に焼かれ(戦況記録別記一号)

慶長八年(1603年)十三代利景明知城再興、旧領安堵の御朱印拝受より、新たに社殿を再建している。

その後延宝四年(1676年)旗本四代遠山半九郎伊次公によつて、建築費七百両をかけて現在の社殿が

造営されたのである。再建の記録が残されている

また、万葉の歌人『柿本人麻呂』を祭神とする社がある。

|

|

| 八王子神社の社殿 |

『柿本人麻呂』を祭神とする社 |

八王子神社は、天照大神の八人の王子(王女三人・王 子五人)を祀り、平安時代の

天暦三年(949)に創 建された千年を超える歴史をもつ郷土の産土神。

現在の社殿は延宝四年(1678年)に領主遠山半九郎伊次による造営されたといわれている。

|

|

| 明智鉄道 恵那駅 |

駅弁 |

明知駅から恵那駅まで明知鉄道に乗り、疲れが出たのか、途中から

ぐっすり眠っていた。恵那からは名古屋に出て、母親が入院をしている

愛知の病院に見舞いに行く。母は、まだ移動は車いす。歩けるためのリハビリを

目的とした入院である。妹が車で最寄りの駅まで迎えに来てくれる。

夕食時だったので、あまりゆっくりはできなかったが、母は元気そうではあった。

帰りは新幹線で駅弁を食べる。大正村の後は、幕ノ内弁当「昭和」である。