岐阜公園

2018年5月5日

|

|

| 信長公以前の居館 |

庭園跡と金箔飾り瓦 |

岐阜城(金華山)に登った後、まちなか案内人という方に岐阜公園周辺を案内していただいた。

まず、信長公居館跡を案内していただけた。岐阜城の歴代城主の館は、

金華山の西麓にある槻谷(けやきだに)にある。発掘調査の成果から、この地形は斎藤氏三代の

頃に造られ、織田信長公が大規模に改修をし、関ヶ原の合戦前哨戦まで使われていたことがわかってきた。

発掘調査中なのか、シートで覆われていたりした。斉藤道三の時代の遺構もあり石垣や水路などが見られたりする。

|

|

| 織田信長居館跡 |

三重の塔がみえる |

織田信長居館跡の場所に当時は庭園があったと考えられている。その庭園には

チャートが褶曲(しゅうきょく)した地層を見ることができる。そして、人工的に水を引いて滝を作って

地上の楽園にしていた。おそらく、当時の迎賓館のような施設として使われていたとのこと

|

|

| 新緑が鮮やか |

チャートが褶曲(しゅうきょく)した地層 |

チャートが褶曲(しゅうきょく)した地層 は、高さ35mある。人の手で削られ露出したものである。

やわらかいところを全部侵食していって、残ったのがチャートでできた金華山。かたい山の上に城を作った。

|

|

| チャート |

チャート |

織田信長が庭園の一部として、岩肌を見せたかったことにあるとブラタモリでは

解説している。信長は、この場所に来賓を招き、迎賓館や庭園のように使っていた。

これは、権勢を印象づけつつ、和睦を進める狙いがあったとのこと。

|

|

| 御手洗池 |

鯉が泳ぐ池 |

岐阜市は5月9日、岐阜城がある同市・金華山の中腹で、石垣や巨石を含む石組みが

見つかったと発表した。山腹にも居館があった可能性を示しており、市によると、

石垣は標高145〜160メートル、石組みは同45〜65メートルで発見された。

石組みがあったところには、信長の孫に当たる秀信の居館があった可能性があるという。

|

|

| 岐阜トヨタ社長の邸宅 |

鵜飼観覧船造船所 |

|

|

| 観覧船の屋根作り |

釘打ち |

|

|

| 観覧船 |

護国神社 |

護国神社は、昭和14年内務省令により、戦没者の英霊を祀るために創建。

日清・日露の両戦役から今次大戦に至る三萬七千余柱の英霊がねむっている。

|

|

| 神苑大八州 |

河童の姿 |

田圃の中央に河童が寝転がっていた。

|

|

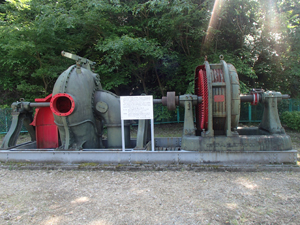

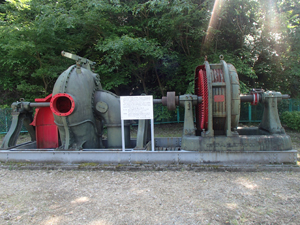

| 水力発電機 |

水の体験学習館 |

水の体験学習館は、岐阜市が給水を開始して以来昭和40年代まで、エンジン室として使用した建物。

|

|

| 水の体験学習館内 |

ホテル「すぎ山」 |

|

|

| 鵜飼観覧船 |

鵜飼観覧船 |

鵜飼は、長良川で行われる。毎年5月から10月にかけて開催される。夜にかがり火のあかりがつく。

観覧船は、毎年一隻ずつ増える。、名前は代々、市長が命名しているようだ。

観覧船は現在44隻あり、今季新たに加わる新造船は15人乗り。市鵜飼観覧船造船所(同市湊町)で

造られた木造船で長さ12・6メートル、幅2メートル。4月6日に船舶検査を受けて無事合格したとのこと。

|

|

| |

川端康成ゆかりの地 |

|

|

| 「篝火の像」 |

鵜匠の墓 |

若かりし日の川端康成と初恋の人伊藤初代さんの「篝火の像」ふたり並んで、

長良川にむかい鵜飼船の篝火を眺めている。

|

|

| 長良川鵜飼乗り場 |

鵜飼観覧船事務所 |

|

|

| 川原町の街並みを歩く |

十八楼 |

岐阜市の長良川河畔、鵜飼観覧船事務所から南へ延びる通りは、通称「川原町」と呼ばれ、

昔ながらの奥行きのある日本家屋がつづく、とても風情あるエリア

川原町の位置は、かって川中島(川の中洲の島)であった。川中島は、かっては川港の機能を果たしていた。

川原町は、空襲を逃れ、岐阜の古い街並みが残された観光名所になっている。

川港に水運によって運ばれたものの1つに、和紙がある。長良川の上流は、原料のこうぞの産地だった。

織田信長は、きらびやかな高級和紙を使った書状を全国に送り、その権勢を示した。

岐阜には、和紙を使った産業が今も栄え、岐阜提灯、岐阜和傘は、よく知られている。

「十八楼」は、創業から150年以上の歴史を持つ老舗旅館。

|

|

| 手湯 |

川原町の古い町並み |

水琴窟の向かいには足湯ならぬ"手湯"が!「十八楼」の玄関わきに設置されている。手を入れてみて、暖かい。

|

|

| 一軒の家となっている。長く続く。 |

花まつりで花が飾ってある |

n n |

|

| |

高級料亭 |

|

|

| 岐阜城を望む |

岐阜大仏 |

岐阜大仏は、天保3年4月(1832年)に、災いから庶民を守るために実に38年の歳月を費やして完成。

堂の高さ25.15m、廻り19.39m、仏像は坐像で、高さ約14mです。大イチョウを直柱として、

骨格は木材で組み外部は良質の竹材と粘土で造ったものに、 経典が書かれた和紙を貼り、金箔で仕上げている。

最後に大仏をガイドさんに案内していただいて、バスに乗り、岐阜駅まで出て、帰路に着く。

n

n