鎌倉のまちづくり

2015年5月10日

|

|

| 鎌倉駅 |

鎌倉駅 |

NHKの番組でプラタモリという番組があって、ロケ地で鎌倉を放送していた。「鎌倉800年前まちづくりとは」という

テーマに、鎌倉ならではの地形「谷戸(やと)」や、現存する最古の築港跡「和賀江(わかえ)島」などを巡り、はるか昔、

武士がこの地を住みやすい都にするために行った工夫をさぐっていた。その番組を見て、鎌倉の街を歩いてみた。

|

|

| 小町通り |

鉄の井(くろがねのい) |

鎌倉駅前広場の左手にある赤い鳥居から、観光客で賑う小町通を鶴岡八幡宮方面に歩いた。

小町通りのはずれに鉄の井があった。

井戸を彫ったときに鉄の観音像の頭が出てきたことから名づけられたとある。

|

|

| 川喜多映画記念館 |

川喜多映画記念館 |

八幡宮の近くから左に入っていくと、川喜多映画記念館があったので、入ってみた。

鎌倉市川喜多映画記念館は、映画の発展に大きく貢献した川喜多長政・かしこ夫妻の旧宅跡に、

映画資料の展示、映画上映をはじめとし、映画関連資料の閲覧やWeb検索も行なう事が出来る。

鎌倉市における映画文化の発展を期して、2010年4月に開館。往年のスターの写真も並べられていた。

|

|

| 扇谷上杉管領屋敷跡 |

冷泉為相卿旧跡の碑 |

川喜多映画記念館から線路沿いのスポットへ。このあたりは、扇谷というところで、”おうぎがやつ”と読む。

鎌倉時代には山に囲まれた平地部分は鎌倉中(ちゅう)と呼ばれ、谷(やつ)とは山の麓の山筋に挟まれた細長い土地。

つまり、三方を低山に囲まれた鎌倉では、山々から延びるひだとひだとの間にできた谷のことを「谷戸」または「谷」と呼んでいる。

現在、鎌倉に住んでいるのは5万人ぐらい。鎌倉時代では鎌倉中に住んでいたのは10万人ぐらいといわれる。

鎌倉にはこのヤツが200以上存在するそうである。かつてはほとんどのヤツにお寺や武家屋敷があったのだそうである。

浄光明寺

|

|

| 藤谷黄門遺跡 |

浄光明寺 山門 |

浄光明寺(1251〜52年創建)ではヤツにあった武家屋敷の痕跡を見ることができる。元は北条氏のお屋敷だったようである。

古地図(絵図)が保管してある。鎌倉中(ちゅう)の絵図は現在これしか残っていない(国の重要文化財)。

山門を入ると客殿、庫裏、不動堂などがあり、その裏手の一段高くなった敷地に阿弥陀堂と収蔵庫がある。

山門前に建てられている石碑には「藤谷黄門遺跡」と刻まれている。 鎌倉へ下った冷泉為相は、

藤ヶ谷に住まいし、多くの歌を詠み、「藤谷和歌集」を編んだ。 そのため、「藤谷殿」又は「藤谷黄門」と呼ばれていたという。

|

|

| 楊貴妃観音 |

客殿 |

|

|

| 仏殿 |

鎌倉石の石切り場 |

仏殿(阿弥陀堂)は、もともと浄光明寺の本堂で阿弥陀三尊像を安置していたが、現在は三世仏が安置されている。

三世仏とは、阿弥陀(過去)・釈迦(現在)・弥勒(未来)の三仏のこと。

山が多い鎌倉で敷地を確保するため、当時の武士たちは山を切り開いて平場を作った。このあたりの岩は

比較的掘りやすい凝灰質砂岩(鎌倉石)なのだそうである。削りやすく火に強い性質を持っているとのこと。

|

|

| やぐら の中の石搭 |

やぐらの中の墓石 |

境内には客殿裏、不動堂裏の崖、仏殿(阿弥陀堂)横、収蔵庫横、裏山に岩壁をうがったやぐらが残り、冷泉為相墓裏には

多宝寺跡やぐらとされる大きなやぐらも見える。 やぐらは、浄光明寺は、谷あいなのであちこちに散在している。

|

|

| やぐらの中の石仏 |

地蔵 |

|

|

| 岩盤をくりぬいた堂 |

網引き地蔵(地蔵菩薩坐像) |

階段を登っていくと開けた場所があって、岩壁をくりぬいた堂にお地蔵様(1313年)が安置されている。

鎌倉石を削って作られていて、網引き地蔵も風雨をしのげるやぐらに収まっている。

そこからさらに登ったところには国の史跡に指定されている冷泉為相(れいぜいためすけ、鎌倉時代の歌人)の墓がある。

|

|

| 冷泉為相墓からの眺め |

冷泉為相の墓と伝わる宝篋印塔 |

裏山に置かれている安山岩製の宝篋印塔は、冷泉為相のもので、徳川光圀が建てたものと伝えられている。

ただし、その様式とからすると南北朝時代の造立と考えられるという。

冷泉為相は、『十六夜日記』で知られる阿仏尼の息子で、『新古今和歌集』の撰者として知られる藤原定家の孫。

|

|

| 墓地裏のやぐら |

浄光明寺阿弥陀堂 |

寿福寺

|

|

| 寿福金剛禅寺総門 |

参道の先に中門 |

寿福寺の寺号は詳しくは寿福金剛禅寺という。正治2(1200)年、源頼朝夫人・政子が、前年に亡くなった夫・頼朝の供養の為に創建

|

|

| |

北条政子の墓 |

寿福寺の奥には、たくさんのやぐら(横穴墳墓)があり、そのひとつが北条政子のもの

墓を下りていくと、トンネルがあり、抜けると源氏山コースという表示があったので、

少し山道も歩いてみようと思い、歩き出した。途中、太田道灌公の墓があった。

|

|

| 太田道灌公の墓 |

新緑の山道 |

|

|

| 源頼朝の銅像 |

源氏山公園 |

源氏山コースをしばらく登っていくと、源氏山公園に到着。源頼朝の銅像があり、学生が宴会をしていたり、ハイキンググループが説明を受けていた。

|

|

| 鎌倉小学校の門 |

鎌倉小学校 |

源氏山を抜けると市街に下りる道があったので下った。すぐに街に出てしまい、登る前の扇ガ谷に出た。

プラタモリで放送していたそば処「土手」という店があって、そこを目指して歩く。

|

|

| |

鎌倉女学院 |

鎌倉駅方面に歩き、駅周辺から由比ヶ浜方面に向かってしまい、結構な回り道をして、材木座町に出た。

途中、鎌倉小学校や江ノ電の大町停留所跡や、鎌倉女学院の前にも出た。

|

|

| 海抜2.9m |

|

海抜、2.9mという表示があった。材木座3丁目の中心は2.9m〜3.1mと窪んでいるようである。

鎌倉駅東口の駅前で6.1m、西口の駅前が5.4mである。

|

|

| そば処「土手」 |

天ぷらそば大もり |

そば処「土手」の意味はこのあたりが材木座の土地で一番高い土手だったとのこと。 土手は屋号だそうである。

この後に行く和賀江嶋を築かれたことで、砂の流れが変わり海岸線沿いに砂丘ができた。海岸に砂が多く堆積し、土手が出来たようである。

|

|

| 土手から海岸を見下ろす |

「土手」近くの海抜 |

土手近くの海抜は6.2mである。

|

|

| 材木座海岸 |

|

和賀江島(わかえじま)

今では、海水浴場として知られる材木座海岸では、遠浅のため自然の港を作ることが困難だったので、人口の港が作られた。

和賀江嶋は、(わかえじま/わかえのしま)は日本最古の築港(=人工の港)跡である。

鎌倉時代には材木や石材などを荷揚げする港として使われていたと伝えられている。

この付近の海は遠浅となっているため、干潮時の際には和賀江島付近まで歩いて訪れる事もできるようになっている。

丹沢や伊豆・箱根から運んだ石を使い埋め立てをしている。地元の石は風化に弱いので使えなかったようである。

波食(触)台(波が削った海面近くの岩盤)の上に石を積み上げ、1ケ月で「和賀江島」を築いたとされる。

また、材木座海岸は遠浅の砂浜なので、川から流れてきた様々な時代の器の破片が岸に打ち寄せられるとのこと。

|

|

| 和賀江島 |

和賀江島 |

和賀江島の広さは幅約40m、長さは約200m。潮が大きく引く春の大潮の干潮時には、みごとな半円形を見せる。

|

|

| 船も停泊していた。 |

材木座海岸 |

|

|

| 九品寺 |

九品寺入口 |

東慶寺

江戸時代の駆込寺・東慶寺が舞台となる『駆込み女と駆出し男』が5月16日に公開されるということで訪れた。

監督は原田眞人、主演は大泉洋で、故・井上ひさしの時代小説『東慶寺花だより』を映画化した作品である。

本作は離縁を求める女たちの最後の砦を描く。

|

|

| 山門へ続く階段 |

山門 |

東慶寺の開山は北条時宗の妻であった覚山尼(かくさんに)、開基は時宗の子、北条貞時で1285年(弘安8)に創建。

女性に離婚請求権がなかった時代に縁切寺法で女性を救済したことから「駆け込み寺」や「縁切り寺」の俗称で名高い。

縁切寺は江戸幕府公認の制度として機能しており、東慶寺で2〜3年修行すれば離婚が認めらた。

実際は誰でも駆け込めばすぐ修行に入るということではなく、両者の意見を聞いて調停を計っていたようである。

現在の家庭裁判所の調停制度に似ている。女性の離婚請求権が明治5年(1872年)に認められ、縁切寺としての役割を終えてからは

男僧の禅寺として、禅を世界に広めた鈴木大拙などを輩出している。

|

|

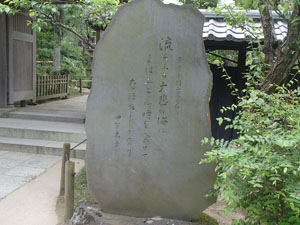

| 田村俊子記念碑 |

鐘楼 |

田村俊子記念碑

この女作者はいつもおしろひをつけてゐるこの女の書くものは大がひおしろひの中からうまれてくるのである

|

|

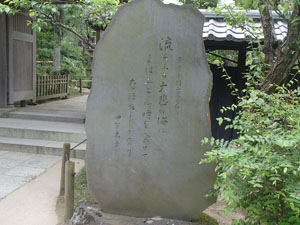

| 四賀光子歌碑 |

金仏 |

東慶寺開山覚山尼讃歌(四賀光子歌碑)

流らふる大悲の海によばふこゑ時をへだててなほたしかなり

|

|

| 本堂内部 |

御本尊の釈迦如来像が安置 |

円覚寺

|

|

| 円覚寺 |

三門につながる階段 |

2度の蒙古襲来を退けた鎌倉幕府8代執権北条時宗が、その双方の戦没者を追悼し、

禅の道を広めたいと1282年に建立したのが円覚寺の始まり。

江戸時代(天明5年/1785年)に再建された三門は、空、無相、無願を象徴する三解脱門ともいわれている。

|

|

| 三門 |

仏殿 |

|

|

| 御本尊 宝冠釈迦如来像 |

白龍図 |

昭和39年に再建された仏殿には御本尊である宝冠釈迦如来像が安置されています。見事な宝冠を纏った姿にはみとれてしまう。

仏殿の天井にある見事な白龍図は前田青邨監修によって守屋多々志によって描かれている。

|

|

| 居士林 |

方丈 |

「居士」とは在家の禅の修行者を指し、居士林は禅を志す在家のための専門道場。もと東京の牛込にあった

柳生流の剣道場が、昭和3年(1928)柳生徹心居士より寄贈され、移築されている。

|

|

| 本尊・釈迦牟尼坐像 |

方丈内部 |

本来、住職が居住する建物を方丈とよぶが、現在は各種法要の他、坐禅会や説教会、夏期講座等の講演会や秋の宝物風入など、

多目的に使われているとのこと。ゆったり仏像や絵巻、外の庭園を眺めることが出来て、心穏やかになった。

|

|

| 方丈庭園 |

妙香池 |

妙香池は、方丈庭園の奥にあり、創建当時からある池

|

|

| 聖観世音 |

|

円覚寺境内の一番奥に位置する黄梅院に聖観世音と書かれているお堂があった。中には聖観世音菩薩像が安置されている。

|

|

| 地蔵菩薩座像と鶴隠周音木像 |

地蔵菩薩坐像 |

佛日庵本堂におまつりされていらっしゃるのは、地蔵菩薩坐さま。この地蔵菩薩坐像は

南北朝時代のもので、また地蔵菩薩座像とともに鶴隠周音木像も安置されている。

|

|

| 勅使門(勅使門) |

弁天堂 |

円覚寺勅使門の唐門は天保年間の1839年の建立。

屋根の形が弓を横にしたような形をしているので「唐破風」というそうである。

方丈の横を通って戻ってくると、洪鐘(おおがね)と書かれた立札をみて、階段を登ると弁天堂である。

|

|

| 大金梵鐘 |

弁天堂祀殿 |

|

|

| 石碑 |

弁天堂から東慶寺がみえる |

弁天堂から東慶寺が見える。東慶寺も谷戸に作られている。