2006年2月2日

北高尾山稜は高尾山の北側にあって、八王子城跡から奥高尾主脈の堂所山まで続いている。

私は、高尾駅からバスに乗り、霊園前で降り、そこから歩き始めて、八王子城址を経て

堂所山に向かう途中にある「クロドッケ」と書かれた分岐で「夕焼け小焼けふれあいの里」に下りた。

今回、この周辺をよく歩く方に八王子城址跡の入口で会い、そこから馬冷までの案内で、

八王子城跡地の説明をしていただいた。歴史を感じながら歩くことが出来た。

北高尾山陵は展望はあまりないが、高尾山ほどの人も少なくて、静かな山登りを楽しむことができた。

|

10:40 霊園前

11:00 八王子城跡 11:45 御主殿跡 12:20〜12:35 富士見台 13:20 板当峠 13:40 杉の丸 13:50 クロドッケ 14:25 夕焼け小焼けの里 |

|

深沢山(八王子城)

|

|

|

八王子城跡 八王子城跡は、戦国時代の終わり頃(16世紀後半)、北条氏照によって築かれた山城です。 (八王子市教育委員会) |

八王子城の概要(解説版より)

|

八王子城の築城と落城 八王子城は北条氏照によって築城された山城です。氏照は当初、多摩川と秋川の合流地点にある滝山城(八王子市・国史跡)を居城としていました。その支配地は八王子はもとより、北は五日市・青梅・飯能・所沢の一帯、南は相模原・大和から横浜の一部まで及んでいました。氏照が居城を滝山城から八王子城に移した動機は、永禄12年(1569)武田信玄が滝山城を攻撃し、落城寸前にまで攻められたことから、強固で広大な八王子城の築城を思い立ったといわれています。築城の時期は明確ではありませんが、元亀から天正初め(1570年代)に築城が開始され、天正年間の中頃に氏照が八王子城に移ったと考えられています。天正16年(1588)には、豊臣秀吉の来攻に備え、兵糧の確保や兵士とその妻子の入城を命じ、守護固めの準備を急いでいます。天正18年6月23日、小田原在城の城主氏照を欠いたまま、豊臣秀吉の小田原攻めの一隊前田利家・上杉景勝などの軍勢の猛攻を受け、一日で落城しました。八王子城の落城は、小田原城の開城をうながし、豊臣秀吉が天下を統一する上に大きな影響を与えました。 |

城主・北条氏照(1540?〜1590) 北条氏照は戦国時代の武将で、小田原に本拠を置く北条氏三代当主氏康の次男として生まれました。初め大石源三、その後北条陸奥守とも名乗っています。永禄の初め(1559年頃)、大石氏の後を継いで滝山城主となり、周辺に支配を拡大しました。その後栗橋城(茨城県五霞村)を勢力下におさめ、この城を拠点として北関東一帯の領土拡大にも活躍しました。天正18年(1590)7月、小田原城の開城後、氏照は兄氏政とともに、豊臣秀吉から切腹を命じられて、その生涯を終えました。 |

|

八王子城の構造 八王子城は、深沢山(城山)山頂に本丸を置き、周辺に延びる尾根や細かく入り組んだ谷、麓の平地など、自然の地形を利用して築かれた戦国時代の城郭です。城の構造は、山頂や尾根は平らに削りとって大小の曲輪を何段にも並べ、建物を作りました。谷間には盛土して平地とし、館を構え、麓には屋敷割をして城下町をつくりました。山中を流れる城山川は堀として利用し、橋を架けることによって、防御の大きな役割を担っていたと思われます。八王子城跡は、約154haにもおよぶ広大な範囲が史跡の指定を受けていますが、その周辺にも当時の遺構が残っています。想像以上に大規模な縄張であったことがうかがえます。八王子城は、その地形的な特徴や、防御の方法を考えると、いくつかの地区に分けられます。本丸など主郭を中心とした山頂付近とそれに続く尾根に造られた要害地区、御主殿跡など館跡と見られる居館地区、城下町となる根小屋地区に分けられます。その範囲は少なくとも、東西約2km、南北約1kmにおよんでいます。現在でも、建物などを建てた曲輪の跡、石垣や堀切、土塁や通路の跡など、当時の遺構がよく残っています。八王子城跡は、全国的にみても、これら戦国時代の遺構をよく残す代表的な山城跡といえるでしょう |

|

地名の由来 北条氏照が、新しく築いた城の守護神として八王子権現をまつり、この城を八王子城と呼んだのが、八王子という地名の由来であるといわれています |

|

|

|

屋敷跡

|

橋台石垣と曳橋

|

この周辺を案内していただくと、当時の石垣が多く残っているのと、この城は本当に工夫されて作られていると思った。

堀切がいくつもあったり、伝令の道があったり、道が広くて、馬車道もあったり、階段の上に行くほど段差が

広めにとってあって、攻撃されるときに距離があるように感じられるようにしたりと、説明を聞いていると、次から次へと出てくる。

それにしても名城であったといわれるこの城が一瞬にして、落城してしまったのは惜しい。

|

|

|

築城当時の石垣

|

御主殿虎口

|

|

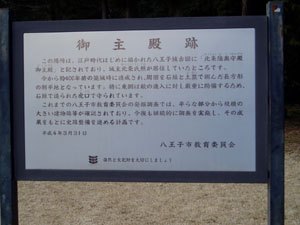

御主殿跡 この場所は、江戸時代はじめに描かれた八王子城古図に「北条陸奥守殿御主殿」と記されており、城主北条氏照が居住していたところです。 八王子教育委員会 |

北条氏照や重臣ら精鋭部隊は小田原城に篭城していてる時に、豊臣軍の上杉景勝、前田利家ら5万の兵が

八王子城に総攻撃をかけ、八王子城の留守部隊は妻子をふくめて数千人であったため、一日で落城してしまったらしい。

北条勢はその殆どが討ち死にや自害をして果てたと伝えられている。秀吉の小田原攻めのなかで、

八王子城の落城は唯一の殺戮戦であり、まさに地獄攻めとも言われる猛攻だったといわれている。

八王子城の陥落は小田原城に籠城していた北条軍の志気を失わせることになり、

小田原城が落城したのはそれから2週間足らずのことだった

その後、北条氏照も兄氏政ともに切腹することになったのである。

秀吉と北条の実力差が歴然としていたにもかかわらず、結果的には時の北条の最高権力者であった

氏政の家柄の自信や凡庸が八王子城の落成につながったったと書いている人もいる。

その犠牲者が八王子城を守っていた横地監物、狩野一庵、近藤出羽といった老武将に率いられた

農民、職人、山伏、僧侶や地侍達だったといわれているし、その妻子たちである。

御主殿の滝という落城の際に城中の婦女子が身を投じたため、川の流れが三日三晩赤く染まったという伝説の滝がある。

|

|

|

慰霊碑

|

八王子神社

|

八王子城の二の丸の上辺りに八王子城攻防戦の戦死者の慰霊碑があった。

この慰霊碑は大正時代に立てられたようである。石碑には南無妙法蓮華経とか書いてあった。

八王子神社は深沢山(445m)の頂上にある。この頂上から少し左に行ったところに

見晴らしのよい場所があって、八王子の街並みや都心のビルなどが眺められた。

|

|

|

二の丸の井戸

|

馬冷

|

二の丸の井戸で水を汲んでいただき、飲んでみる。少し甘い味がした。

井戸から降りると馬回り道(水平道)に出る。そして、馬冷で、案内していただいた方と別れる。

案内していただいた上に、八王子城の本もいただき、とても親切な方で感謝でいっぱいである。

馬冷は駒冷やしとも呼ばれ、水平道が集まって「六叉路」になっている。

道標「大天守跡を経て富士見台へ 徒歩約1時間」に従い、左手に戻るようにして登っていく道を歩いていく。

|

|

|

史跡 八王子城天守閣跡

|

富士見台から城山

|

|

|

|

富士見台から影信山

|

大岳山など奥多摩の山がみえる

|

北高尾はいくつものピークを越え、アップダウンを繰り返して歩く山であった。

途中で杉沢の頭、板当峠、孤塚峠、杉の丸といったところを過ぎていく。左側に奥高尾の山がみられ、

板当峠を過ぎてから右側には大岳山など奥多摩の山や雪のかぶった山や都心の風景も見られた。

|

|

|

遠く雪をかぶった山が見える

|

途中に、林道にも出る

|

|

|

|

板当峠

|

杉の丸からの景色

|

杉の丸から肉眼では筑波山とかも見えた。

|

|

|

杉の丸の道標

|

クロドッケの道標

|

クロドッケで右手にある夕焼けふれあいの里方向に歩き出す。

|

|

|

ふれあいの里に近づくと、道の整備がされていた

|

夕焼けふれあいの里から陣馬山

|

夕焼けふれあいの里に降りたら、事務所にいた方からバス停発14時22分発のバスが来ますよといわれて、

手を上げれば停まってくれるので、道路に出たほうがよいといわれ、出てみて、手を上げたら停まってくれた。

夕焼けふれあいの里で時間があれば、湯に入ろうとしたが、ちょうどバスが来たので、乗り込んで、

八王子まで行く。「安らぎの湯」で汗を流し、ビールを飲み、岐路に着く。