2020年5月17日

|

|

| 西府駅 | 熊野神社 |

古代都市の面影を探して、西府から府中本町あたりを歩いた。

|

|

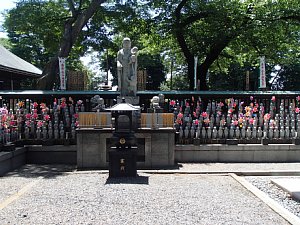

| 武蔵府中熊野神社古墳 | 熊野神社 |

府中熊野神社古墳は、三段築成の下二段が方墳、最上段が円である上円下方墳の墳丘。

築造は7世紀中頃~7世紀後半で「大化の改新」直後であり全国の豪族の領有する国、

県が中央の管理下として整備し直され後にそれら国々に国府が配置された時代。

府中熊野神社の東3kmの位置に武蔵国衙(現大国魂神社)が在する事と墳丘が

天智天皇稜である御廟古墳の「上八角下方墳」に習った造りの上円下方墳である事から

墳丘の被葬者は中央政府から派遣または関係した人物で武蔵国府の創建に携った者であると考えられる。

|

|

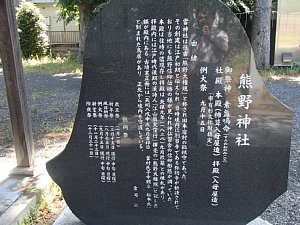

| 熊野神社碑 | 武蔵府中熊野神社古墳 |

|

|

| 武蔵府中熊野神社古墳 | 武蔵府中熊野神社古墳 |

墳丘は異なる種類の土を交互に突き固める版築によって3段に築かれ、

2段目と3段目には葺石が存在する。1段目方形部が1辺32m、

2段目方形部が1辺23m、3段目円丘部が直径16m、全体の高さは5m以上を測る。

埋葬施設は南側に入口をもつ横穴式石室で、全長約8.8m、

玄室・後室・前室の複室構造で、羨道の南側にハの字型の前庭部が付く。

石材には凝灰岩の切石が使用されており、各室の側壁ではL字型や凸型の

切組がみられる。室内からは被葬者のものとみられる歯や、

七曜文が銀で象嵌された鞘尻金具、玉類、刀子などが出土している。

|

|

| 武蔵府中熊野神社古墳 | 武蔵府中熊野神社古墳 |

府中熊野神社古墳の被葬者は武蔵国府の創建に携った人物であるとされている。

|

|

|

|

| 御嶽塚古墳 | 御嶽塚5号墳 円墳 直径25m |

|

府中市指定文化財(史跡) 御嶽塚 御嶽塚は、もともとは古墳時代に築造された古墳で、直径約25mの墳丘とその周囲に幅約7mの溝がめぐる円墳でした。その後、中世になると屋敷を堀で囲む約200m四方の区画の中心に位置することとなり、さらに、江戸時代には信仰の対象として祀られることになったと考えられます。 現在、塚上に祀られている石碑には「御嶽大権現 安政五午年 十一月吉日 小野宮願主 内藤伊助」の銘があります。御嶽信仰は、山岳信仰のひとつで、中世以降さかんになり江戸時代に各地に広まりました。小野宮は、現在の住吉町3丁目に所在する小野神社周辺の集落で、本宿村に属していました。 西府文化センター周辺では、御嶽塚の他にも、古墳時代後期の6~7世紀はじめ頃に築かれた13基(注:2014/11時点で19基)の古墳が確認されています。墳丘に記された円筒埴輪や石室に収められた圭頭大刀、金銅製の耳飾などが出土しています。これらの古墳は、この塚の名に因んで御嶽塚古墳群と呼ばれています。その範囲は、東側の新鎌倉街道から西側の国立市境付近にまでおよんでいます。 御嶽塚の北方約500mの位置には、国史跡武蔵府中熊野神社古墳が所在しています。御嶽塚古墳群よりも後の時代に築かれたもので、上円下方墳という国内でも数少ない墳形の古墳です。発掘調査の成果をもとにして、当時の姿に復元されています。 平成21年3月 府中市教育委員会 |

|

|

| 市川緑道 | 市川緑道 |

府中崖線に沿って、整備されているのが、市川緑道である。

|

|

| カッパの像 | 清水坂橋 |

| 清水坂 (しみずざか) 切り通しの坂道であるこの坂は,昔,この道の両側から清水がこんこんとわき出ていたことに由来するといわれています。 坂道のある府中崖線(俗にハケ)あたりは,地下水の作用による浸食谷(しんしょくこく)が発達しており,現在でも湧水を見ることができます。これらの湧水は,飲料水に利用されたり,また灌漑用水としても重要な役割を果たしてきました。 ちなみに,清水坂の下水管理埋設工事の折,湧水が多く大変苦労した話が伝聞されています。 昭和六十年三月 府中市 |

|

|

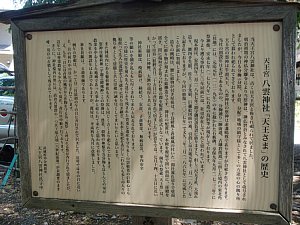

| 八雲神社 | 八雲神社 由緒書 |

|

|

| 八雲神社社殿 | 稲荷神社 |

|

|

| 天王塚古墳 | 八雲神社 |

社殿の後ろに天王塚古墳らしいのがあった。説明版や標示がないので、わかりにくい。

、高倉古墳群の一つである天王塚古墳は、6世紀後半築造の円墳で、直径14m・高さ3m。

|

|

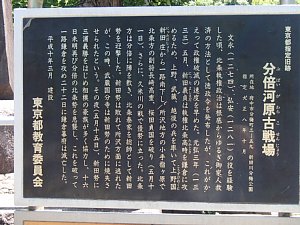

| 分梅の石碑 | 分倍河原古戦場跡 |

分倍河原古戦場跡は、鎌倉時代末期、北条泰家率いる鎌倉幕府勢と

新田義貞率いる反幕府勢との間で繰り広げられた合戦場跡。

この戦は新田義貞が北条氏を破り鎌倉幕府滅亡のきっかけとなる。

|

|

| 分倍河原古戦場の案内板 | 「武蔵府中郷土かるためぐり」標柱 ほ 北条と新田の分倍古戦場 |

|

東京都指定旧跡 分倍河原古戦場 所在地 府中市分梅町2-59 新田川分梅公園 指定 大正8年10月 平成10年3月建設 東京都教育委員会 |

|

|

| 新田川(しんでんがわ)分梅公園 |

|

|

| 下川原緑道 | 下川原緑道の花 |

今から遡ること、約100年。1910(明治43)年に、府中市域ではじめての鉄道である

東京砂利鉄道が敷かれた。東京砂利鉄道は、多摩川の砂利採取・運搬を目的に

国分寺・下河原(しもがわら)間に開通した。その後は、東京競馬場の開設に

伴う競馬開催時の乗客輸送や、国分寺・東芝間における通勤者専用電車の運行が

行われたが、昭和48年の武蔵野線開線により、旅客運転が廃止され、その3年後には

貨物運転も廃止された。現在では、その跡地が自転車・歩行者専用道

「下河原緑道(しもがわらりょくどう)」として整備されている。現在でも、一部では

2本のレールが路面に埋め込まれて残っている。

|

|

| 下川原緑道 | 旧下川原線跡 |

|

|

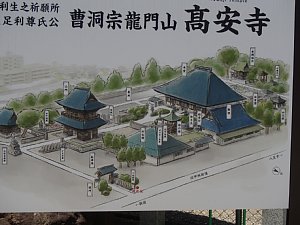

| 高安寺入口 | 高安寺 |

室町幕府の将軍足利尊氏(1305-1358)が、元々この地にあった市川山見性寺を

再興し、龍門山高安護国禅寺と号したのがはじまりとされ、尊氏が改名する前の

高氏から名づけられたとされている。それ以前の寺は平将門を討ち取った功績で

武蔵野守となった藤原秀郷の館跡であったと伝えられている。尊氏は国と人々の

平和を願って全国に安国寺や利生塔を建てた。武蔵国の安国寺が高安寺である。

しかし鎌倉時代末期から南北朝の戦乱の時代には、崖の上にあったためこの寺は

しばしば合戦の本陣となった。曹洞宗。現在の本堂は享和3年(1803)、

山門は明治5年(1872)、鐘楼は安政3年(1856)の建立。

新田 義貞公が「分倍河原の合戦」の本陣にしたことでも有名である。

城の遺構はない。

|

|

| 六地蔵尊 |

|

|

| 山門 |

山門は、明治5年(1872)に建てられ左右に仁王像を配する。

|

|

| 水子地蔵尊 |

|

|

| 野村瓜州のお墓 | 高林吉利の墓 |

野村瓜州 は本名は維民、字は子則、通称は六郎右衛門といい、

府中番場宿神戸(宮西町2丁目)の“四人部屋”という屋号の旅籠 の主人であった。

彼は学問を好み、漢学者の野村延陵 や服部仲英 について学び、自ら松羅園 という

塾を開いて師弟の教育にあたった。また詩歌の才にめぐまれ、その恬淡洒脱な

性格から江戸の文人墨客との交わりも多く、府中の“四人部屋”は江戸の趣味人の間でも

有名であったといわれる。 瓜州は文化8年(1811)76歳で没したが、その墓碑銘は

彼と交遊のあった狂歌で名高い大田蜀山人(南畝)の撰によるものである。

著書に「担々草」1巻がある。(説明版より)

高林市左衛門吉利は、徳川家康に仕え、武蔵国府中領の最初の代官となった人である。

彼はまた文禄元年(1592)二月、市域の旧押立村と常久村の大半を知行地として

与えられたが、翌文禄二年七十二歳で没した。法名は桃林常仙居士である。

高林氏による押立・常久両村の支配は、その後吉次-利春-利之とつづき

元禄十年(1697)まで合せて四代一〇〇年余にわたった。(説明板より)

|

|

| 高安寺本堂 | 中では法事が行われようとしていた。 |

現在の本堂は寛永元年(1624)に火災に遭い消失したものを享和3年(1803)に再建したもの。

本堂正面には「等持院」の扁額があり、これは開基となった足利尊氏の法嗣名である。

|

|

| 無縁塚改修 |

|

|

| 弁慶坂 | 「新田義貞公之像」 |

| 弁慶坂 江戸名所図会」(江戸時代の地誌)に『甲州街道に架する所の橋をも弁慶橋と号(なづ)け、東の坂を弁慶坂と呼べり』とあります。この坂は高安寺に伝わる弁慶の伝説に由来します。これは高安寺の堂のうしろにある古井戸から弁慶がこの井戸の水を汲んで硯の水とし、大般若経を書写したと伝えられるものです。 高安寺は往古建長寺の末寺で、足利尊氏が武蔵国の安国寺として中興した名刹です。この地は武蔵守藤原秀郷の館跡ともいわれています。(府中市) |

|

|

| 「新田義貞公之像」の案内板 | 武蔵国府跡 |

| 「新田義貞公之像」の案内板より 「この像は、新田義貞と北条泰家の軍勢が鎌倉幕府の興亡をかけて火花を散らした分倍河原合戦を題材に、武士の情熱と夢をモチーフとして制作したものである。 元弘3年(1333)5月8日、上州生品神社(群馬県太田市)の社前で鎌倉倒幕の旗を上げた新田義貞は、越後・甲斐・信濃の同族軍等を糾合、翌9日には利根川を渡って武蔵国へ入り、千寿王(後の足利義詮)と合流し一路鎌倉を目指して南下した。一方、幕府軍は入間川で新田軍を阻止するため北上、同月11日、両軍は小手指原(埼玉県所沢市)で遭遇し合戦となった。合戦の勝敗は容易に決しないまま12日の久米川の合戦につづき新田軍有利の中で、幕府軍は陣立てのため急ぎ府中の分倍河原まで退いた。 同月15日未明、新田軍は多摩川突破を目指して武蔵国府中を攻め分倍河原において大いに戦ったが、泰家率いる幕府軍の逆襲にあって大敗を喫し、堀兼(埼玉県狭山市*3)まで敗走した。この時、新田軍の手によって武蔵国分寺の伽藍は灰燼に帰してしまったといわれている。その夜、堀兼まで後退した焦燥の義貞のもとに相模の三浦義勝らが相模の国人衆を引き連れて参陣した。幕府の本拠地である相模の国人衆の加勢に意を強くした義貞は、翌16日の未明に怒涛の如く分倍河原を急襲、前日の勝利におごり油断していた幕府軍は、武具を整える間もなく総崩れとなり、鎌倉の最後の防衛線である多摩川は一気に破られ分倍河原合戦は新田軍の大勝利に終わった。多摩川を越えて鎌倉に進撃した新田軍は、鎌倉で激しい市街戦を展開し、終に140年余り続いた鎌倉幕府を滅亡させたのである。 こうした史実を通して市民の郷土史への理解を深めるとともに、これを後世に伝えるため、日本の中世史上重要な意義を持つ分倍河原合戦ゆかりのモニュメントを制作し、この地に設置するものである。 制作は、我が国彫刻界の重鎭で文化功労者・日本芸術院会員の富永直樹先生、題字は、府中市長吉野和男の揮毫による。 この「新田義貞公之像」が永くふるさと府中の歴史を伝え、市民の心に生きつづけることを願うものである」 |

武蔵国府跡

府中本町の東隣に、大きな広場がある。多摩川の河岸段丘上の台地である。

今から約1300年前、国司の館があった跡である。飛鳥・奈良時代から

平安時代にかけて、府中は、武蔵の国の「首都」であった。

国府とは、都から派遣された国司が政務を執る行政府のこと。

現在の東京都と埼玉県、川崎市と横浜市の両市を含む

武蔵国の中心になる古代の地方都市である。

|

|

| 史跡広場は閉鎖中 | 武蔵国府跡 |

| 武蔵国府跡は、奈良平安時代の武蔵国府の中心地にあたる国衙の跡地です。建物跡の一部が復元され、見学施設として開放されています。 古代国府に関する文献は少ないため、研究には考古学的手法が欠かせません。府中市では、昭和50年以来、継続的に発掘調査を行ってきました。その成果の一つとして、国衙(こくが、国司が政を行った役所)の所在場所の判明がありました。この武蔵国府跡を中心に、南北約300m、東西約200mの大規模な区画溝に囲われた地域には、整然と並んだ大型の建物群の跡が発見され、瓦などの特徴的な遺物が出土しています また、調査により、国府全体の様子が徐々に明らかになってきています。国衙付近の東西約2.2 ㎞、南北約1.8 ㎞の範囲に竪穴建物が密集しており、この範囲に国衙に関連した空間が広がっていたことが推測されます。一部では、東西・南北に直線に延びる道路や道路に沿って建設された建物の遺構などが発見され、一定の都市計画があったことが分かりました。これまでに都から赴任した国司の館跡、役所と推測される建物跡、井戸や鍛冶工房を備えた住居跡などが見つかっています。また、硯や木簡を削る小刀などの役所で使う文房具を始め、土器や鉄製品などの生活道具、施設の名称や人名の書かれた土器などが出土し、そこに住んでいた人々の様子まで分かるようになったのです。 |

|

|

| 武蔵国府跡 | 大國魂神社 |

武蔵国府跡は、国司の居宅兼執務室があった。

徳川家康の高が利用御殿も置かれた。

| 多摩川の河岸段丘 府中市を東西に貫く多摩川左岸の河岸段丘は「府中崖線」と呼ばれる。 高さは数メートルから10メートル程度。古代の人々は崖の上に国衙 のような重要な施設、崖の下に豊富なわき水を利用した水田を作るなど 巧みに地形を利用した。国司館は当初、崖上に作られたが、平安時代には 崖板に造営。「津」(船泊り)を設けて水運を活用した。 |

2020年7月24日

熊野神社古墳の展示館が、5月の時点では入館できなかったので、7月に訪れた。

|

|

| 熊野神社への道案内 | 熊野神社古墳展示館 |

熊野神社古墳展示館は、古墳に関する資料を展示する施設として平成23年(2011年)にオープンした。

|

|

| 土層断面 |

2階の展示室では熊野神社古墳の土層断面が展示してあった。

|

|

| 石室の入口模型のレプリカや石材 |

古墳で使われていた石材、石室の入り口模型のレプリカなどを展示している。

|

|

| 石室復元展示室入口 |

石室復元展示室は、新型コロナウィルスの影響で、中に入ることはできなかった。