2020年4月25日

狛江には古墳が多いということで、古墳巡りを中心に街を歩いた。

まずは、多摩川に出て、六郷用水取り入れ口まで出て、玉翠園跡。

|

|

| 多摩川と富士 | 狛江市が管理する六郷排水樋管(ひかん)の水門 |

六郷排水樋管の水門の扉は多摩川出水時には閉められ、堤防としての

機能を発揮し泥水の逆流を防止する。昨年の(台風19号・10/12)の

開閉操作で多摩川団地周辺への排水路逆流による浸水は

開けられたままの水門扉により発生したと見られる(東京新聞)。

|

|

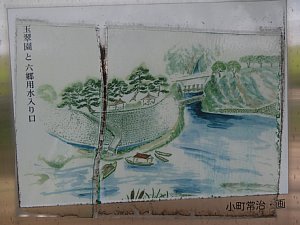

| 玉翠園と六郷用水入口 | 玉翠園跡の石垣 |

多摩川の川辺に造られた料亭「玉翠園」は、鮎などの川魚料理を専門とする、

当時としては高級料亭であったようだ。説明板に添えられた絵によると、

この石垣のところが船着場になっていて川遊びの船が発着したようだ。

まだ多摩川は清流で、風光明媚な観光地として賑わっていた昔々のこと。

| 玉翠園の石垣 玉翠園は、明治39年(1906)に井上公園として開設され、大正2年(1913)には 公園内に料亭『玉翠園』が開業、以後、玉翠園と呼ばれていました。 多摩川の向こうに富士山などが遠望でき、多摩川で船遊びや川魚料理を 楽しめるので、京王線や小田急線を使って東京からのお客さんで 賑わうとともに、台東区下谷の小学校の林間学校などにも使われていました。 この地点は、玉翠園の石垣の一部分です。 |

|

|

| 兜塚古墳 | 兜塚古墳入口 |

出土した土師器や 円筒埴輪から 6 世紀前半の築造で被葬者は

亀塚古墳の次の世代と思われている。上に上ると円墳の ように見える。

しかし帆立貝式古墳の可能性が指摘されている。

|

|

| 兜塚古墳 墳丘 | 三角点の標石 |

「都史跡 兜塚古墳」と刻まれた石碑と、狛江市教育委員会により説明板が設置されている。

| 東京都指定史跡 兜塚古墳 所在地:狛江市中和泉三ー七四九 指 定:昭和五〇年二月六日 兜塚古墳は、昭和六二年(一九八七)と平成七年(一九九五)に行われた確認調査により、墳丘の残存径約四三m、周溝外端までの規模約七〇m、高さ約四mの円墳と考えられます。周溝の一部の状況から、円墳ではなく帆立貝形の古墳の可能性も指摘されています。墳丘の本格的な調査を実施していないため主体部などは良くわかっていませんが、土師器や円筒埴輪が出土しています。円筒埴輪の年代から六世紀前半の築造年代が考えられています。 兜塚を含む狛江古墳群は南武蔵で最大規模の古墳群と推定されていますが、墳丘の形状を留めているのは僅かで、本古墳は良好な状態で遺存している貴重な古墳といえます。狛江古墳群では二ヵ所の主体部が発掘調査され、神人歌舞画像鏡、鉄製刀身、玉類、金銅製馬具などが出土した亀塚古墳が有名です。亀塚古墳は五世紀後半から六世紀初頭ころの狛江古墳群の盟主墳と考えられますが、兜塚古墳は亀塚古墳の次世代の盟主墳と考えられています。 平成二二年三月 建設 東京都教育委員会 |

|

|

| 田中橋交差点 | 高千穂稲荷神社 |

田中橋の交差点には、現在周辺に橋はないが、六郷用水に架かる橋があった名残り。

六郷用水の痕跡は地面上には見当たらないが、交差点の地名にその痕跡を残す。

|

|

| 狛江亀塚 | 亀塚古墳の公園 |

数段の石段を上ると「狛江亀塚」と刻まれた大きな石碑がある。

徳富蘇峰が揮毫したそうだ。帆 立貝式古墳と云われる 5 世紀後半~6 世紀

初頭に築造された古墳だが現在は開発工事によって墳丘 のほとんどが削られ,

周囲を住宅に囲まれ、僅かに前方部しか残されていない。帆立貝式古墳は

円丘に小さな方形の張り出しをつけて全体の平面形が帆立貝形になる

古墳の総称である。発掘された 銅鏡は中国の後漢時代(25~220 年)に

つくられた「神人歌舞画像鏡」でこれと同じ鋳型で作られた ものが

大阪府の古墳から 2 面見つかっている。この古墳に埋葬された人物が

畿内王権と深く結び ついていた豪族であったと考えられているそうだ。

|

|

| 泉龍寺 | 地蔵 |

泉龍寺は、765 年良弁僧都の創建と伝える古刹。法相宗、華厳宗、兼学の

寺であったが戦国時代に衰退。 戦国末期に曹洞宗寺院となり、曹洞禅の

修行道場として復興した。旧境内地は弁財天池から 北方の経塚古墳も含み、

広大であったそうだ。家康の入府時にこの地に知行地を与えられた

石ケ谷氏 の菩提寺で彦根井伊家の墓所もある。山門(市指定)は

1859 年に再建、切妻造、本瓦葺、四脚門だ。 参道は一直線で

鐘楼門(市指定)は入母屋造、1 階が吹き抜けの参道で、2 階は周囲に

朱色の勾欄が付 き、梵鐘が釣り下がっている。本堂は1706 年再建。

境内の一角に11基の 石塔が並んでいる。左端から二番目は

猿を仏様のお姿にした庚申塔で一猿庚申塔といわれている。

1,686 年の造立、庚申塔は三猿が一般的だが猿を仏様のお姿にした庚申塔は珍しい

|

|

| 泉龍寺の鐘楼門 | 延命子育地蔵尊 |

山門をくぐり境内に入ると、右に六地蔵、左に延命子育地蔵尊、正面に

鐘楼 門がある。鐘楼の先には本堂がある。境内の外、東側には道路を挟んで

鬱蒼 とした樹木が覆われた弁財天池があり、池の中島に弁財天が祭られている。

また池のほとりには聖観音像が立っている

|

|

| 本堂 | 聖観音像 |

|

|

| 弁財天池 |

弁財天池は今も湧水で水があり、鯉が泳いでいた。六郷用水が出来るまでは

下流域の田 を潤していたようだ。この池は地名の由来となっており、

付近の町名は元和泉となっている。 畔には弁財天を祀る祠があり、聖観音立像が建っている

|

|

| 狛江駅 | 「乙女」のブロンズ像 |

乙女のブロンズ像は、『万葉集』に収録されていた東歌「多摩川の さらす手作り

さらさらに 何ぞこの児の ここだかなしき」をイメージして作られたみたいである。

下を向いているのは川の水面を見つめているようである。

|

|

| 土屋塚古墳 | 土屋塚古墳 |

土屋塚古墳は、直径33m、高さ4.5mの円墳で、東側に造出部を有し、

その外側に幅1.5mほどのテラスと幅10mの周溝がめぐらされている。

出土した埴輪は、製作技法から、上野(こうづけ;群馬県)に拠点をおく

工人集団がこの付近で採取される粘土で製作したもの、と考えられる。

また、河内地方を起源とする装飾が施された円筒埴輪も出土している。

|

|

| 土屋塚古墳と土屋さんの表札 | 祠 |

入口には、鍵がかかっていたので、墳丘に上がれないと思ったが、

裏側に回ると入ることができたので、墳丘まで登った。

入口近くに隣の民家の表札が「土屋」さんになっていた。

土屋塚って土屋酒造の土屋さんちの私有地内にあったから、

そう呼ばれたようだ。土屋酒造の跡地に建ったのがクリオ喜多見である。

|

|

| 土屋塚古墳 | 土屋塚古墳の塀 |

| 狛江市指定文化財(市史跡) 土屋塚古墳 指定年月日:昭和61年1月4日 土屋塚古墳は、狛江古墳群のうち岩戸の地に残された数少ない古墳のひとつとして、また墳丘の遺存状態が良好な古墳として、昭和61年に市史跡に指定されました。 平成16年には、墳丘の南側から東側にかけて発掘調査が行われ、古墳築造の時期や当初の形態・規模が明らかになりました。直径33m、高さ4.5mを測る円墳で東側に造り出し部を有し、その外側に幅1.5mほどのテラスと幅10mほどの周溝が取り巻くことが判明しました。 周溝からは、もともと墳頂や墳端に並べられていた埴輪が、周溝内に転落した状態で出土しました。これら埴輪は、製作技法から上野(かみつけ:現在の群馬県)に拠点をおく工人集団が、この付近で採取される粘土で製作したものと考えられます。また、河内地方を起源とする装飾が施された朝顔型円筒埴輪や鳥付円筒埴輪なども出土しています。造出部付近からは、土師器の大型壺、高坏などが出土しており、造出部で墓前祭祀が行われたものと考えられます。 土屋塚古墳は、出土遺物から5世紀第3四半期頃に築造された古墳と考えられます。多摩川流域では5世紀に入ると、それまで古墳が築造されなかった野毛(世田谷区)の地に、野毛大塚古墳に代表される大型の帆立貝形古墳が築造されはじめます。これは畿内における王権の変遷と関連するものと考えられますが、狛江の地でも、野毛地区の動向と連動して、5世紀半ばから古墳の造営がはじまります。土屋塚古墳は、そのなかでも比較的早い時期に築造された古墳で、帆立貝形を模した造出部を有するなど、多摩川流域の古墳文化の動向や、当時の地域の諸関係を知るうえで大変貴重な古墳です。 平成27年3月 狛江市教育委員会 |

|

|

| 伊豆見神社 | 伊豆見神社の鳥居 |

伊豆見神社は、府中の大国魂神社 (六所宮)の分霊を祀り、

「六所宮」の名で奉斎されたのが始まり。1550 年多摩 川の洪水のため、

現在の境内に移され、明治になって社号を地名の「和泉」に因んで伊豆美神社と 改称した。

| 狛江市指定文化財(市重宝) 伊豆美神社鳥居 指定年月日:昭和51年6月15日 参道の入口に建つ小振りの石造鳥居は、慶安4年(1651)に、和泉村(現在の狛江市域内にあった江戸時代の村)の領主石谷清定の三男石谷貞清(いしがいさだきよ)によって奉納されたものです。 石谷貞清は、甲斐国などに1500石の所領を持つ旗本で、二代将軍徳川秀忠・三代将軍徳川家光に仕えました。寛永14年(1637)に起きた島原の乱では、上使板倉重昌の副使として派遣されますが、板倉が討たれて敗走し、乱が鎮圧された後に謹慎を命じられました。その後、慶安4年6月には、幕府の要職の一つである町奉行に任じられ、慶安事件(由比小雪の乱)に際しては、与力・同心を差し向けて叛乱計画の首謀者らを召し捕らえました。 鳥居は、高さ約2.6m、柱間約1.5mで、材質は花崗岩と考えられます。両柱には、銘が刻まれており、正面右側の柱には、「六合攸曜華表石新」「施主藤原朝臣石谷十蔵貞清」、正面左側の柱には、「天長地久 惟徳惟神」「慶安四年辛卯初夏穀旦 玄活子書」と刻まれています。江戸時代初期に造られた石造鳥居は、都内でも数が少なく、また市内では最古のもので、貴重な文化財です。 平成28年10月 狛江市教育委員会 |

|

|

| 拝殿 | 拝殿 |

| 神社名 伊豆美神社 主祭神名 大国魂大神 由緒 当神社は宇多天皇寛平元年9月20日北谷村字大塚山に六所宮として鎮祭し奉る。天文19年多摩川洪水の為社地陥欠し同21年現在の境内に遷座し奉る。明治元年伊豆美神社と改称す。徳川家康幕府を江戸に開きし後此の地を領せる井伊、石ヶ谷、松下の諸家より毎年9月20日恒例として金穀若干を奉奠せられたが明治維新の際廃藩置県の結果廃止となった。明治16年8月郷社に列せられ同42年9月供進神社に指定された。昭和20年大東亜戦争終結後神社制度に改革が行われ宗教法人伊豆美神社となった。大国魂大神は慈悲の心深く福の神、縁結び、医薬の神として御神徳高く昔から一般国民が深く崇敬致して居ります。例祭9月15日 北多摩神道青年会 |

石碑

伊豆美神社境内の一角にある。井伊直弼の功績と井伊家に儒者として

仕えた小町雄八の遺徳を 顕彰するため、明治 34 年に建立された高さ

約 4m の石碑。和泉村の一部が井伊家の所領であった ことと

小町雄八が和泉村の出身だったことなどにより、築造された。

|

|

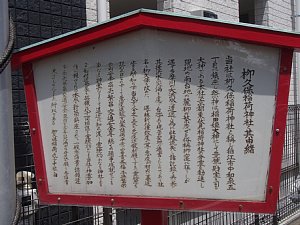

| 柳久保稲荷神社の由緒書き | 柳久保稲荷神社 一の鳥居 |

柳久保神社、創建の年代は不明。京都の伏見稲荷を勧請して創建された神社。

洪水により被災し、現在の地に遷座したといわれている。

|

|

| 柳久保稲荷神社 お社 | 庚申塔 (国領) |

柳窪稲荷神社から国領方面に向かって道を歩いていると庚申塔にも出会う。