京都

2018年5月3日

|

|

| 京都タワー |

京都駅 |

ゴールデンウィークに休みが取れて、実家に帰るついでに京都や岐阜に足を延ばした。

まず京都まで新幹線で行き、京都国立博物館で、池野大雅展をしていたので、見に行った。

京都駅から京都国立博物館までは歩いた。

|

|

| |

京都国立博物館 |

池野大雅展概要

円山応挙や伊藤若冲など、個性派画家がしのぎを削った江戸時代中期の京都画壇。その活況のなかで、

与謝蕪村とともに「南画の大成者」と並び称されるのが池大雅(1723〜76)です。その作品は、寡欲で恬淡、

きわめて謙虚だったと伝えられる人柄を象徴するかのような、清新で衒いのない明るさに満ちています。

江戸時代を彩る数多の画家のなかでも最も魅力的であり、かつ最も重要な画家の一人でありながら、

大雅の回顧展は国内では長らく開催されておらず、近年ではむしろ海外において大規模な展覧会が行われ、

大きな注目を集めました。

本展では、大雅の初期から晩年にいたる代表作を一堂に集め、その画業の全体像をご紹介します。

あわせて、その人となりや幅広い交友関係を示す資料を通して、当時から愛された人間大雅の魅力に迫ります。

さらに、大雅が日本各地を訪ねた「旅の画家」であることをふまえ、その体験に基づく風景表現に注目し、

彼の旅が絵画制作に果たした役割についても検証します。

|

|

| 池大雅展 |

考える人 |

池大雅展を観た後、近くのホテルでバイキングを食べ、バスで銀閣寺に向かう。

|

|

| 銀閣(観音殿) |

向月台 |

銀閣寺は、正式名称を東山慈照寺といい、相国寺の塔頭寺院の一つ。銀閣寺の名の由来は江戸時代、

金閣寺に対し、銀閣寺と称せられることとなったといわれる。

室町幕府八代将軍の足利義政によって造営された山荘東山殿を起原とし、義政の没後、

臨済宗の寺院となり義政の法号慈照院にちなんで慈照寺と名付けられた。

|

|

| 銀沙灘(ぎんしゃだん) |

銀沙灘(ぎんしゃだん) |

銀閣寺を象徴する建物が銀閣と呼ばれる観音殿。さらに、方丈の前庭にある白砂の砂盛り

向月台(コウゲツダイ)と、波紋を表現した銀沙灘(ギンシャダン)も見所の一つとなっている。

銀閣の前にある錦鏡池(きんきょうち)を中心に池泉回遊式庭園が広がっている。

|

|

| |

錦鏡池(きんきょうち) |

|

|

| |

お茶の井 |

「お茶の井」は、今でも水が湧いている。

|

|

| |

東山から銀閣寺庭園を望む |

|

|

| 銀閣寺 |

法然院 参道から山門を望む |

法然院は、念仏修行の場として浄土宗の開祖法然上人が弟子2人と共に造った草庵がはじまりといわれる。

|

|

| 地蔵菩薩像 |

忍澂和尚の等身大の地蔵菩薩像 |

忍澂和尚は、萬無和尚が伽藍の基礎を作った法然院を念仏道場として再興した僧である。

地蔵菩薩像は、忍澂和尚が46歳の時に自分と等身大の像を作らせ、安置させた。

|

|

| |

哲学の道 |

哲学の道は、若王子橋より銀閣寺橋に至る疏水沿いの小径をいい、西田幾多郎や河上肇などの

哲学者がしばしばこの道を散策し、思索をめぐらしたことからこう名付けられたらしい。

|

|

| 熊野若王子神社 |

|

哲学の道の南側の始発点(終着点)のそばにある熊野若王子神社(くまの にゃくおうじ じんじゃ)の脇に

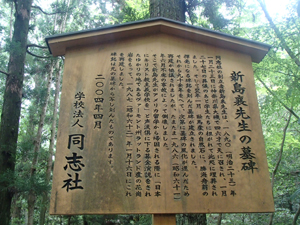

山道の登り口がある。新島襄、八重の墓所までは登り口より徒歩で20分ほどとなっていたが、ちょっとした山歩きである。

|

|

| 新島襄の墓 |

新島八重の墓 |

新島襄は、京都の同志社大学の創立者。天保14年(1843)に安中藩の下級武士の長男として生まれ、

21歳の時、函館から密航してアメリカへと渡る。キリスト教の洗礼を受け、明治7年(1874)にキリスト教の宣教師として帰国。

博愛精神に基づく近代教育による人間育成のため、明治8年(1875)に、現在の同志社大学の前身となる

同志社英学校を設立。しかし、大学の設立を目前にした明治23年(1890)、大学設立のために奔走していた彼は、

滞在先で倒れ、病気療養をしていた神奈川県大磯で、京都から駆け付けた八重に見守られながら、息を引き取る。

享年46歳。彼の遺体は、当時、開通したばかりの東海道線で、京都に運ばれる。はじめ、彼の父親が

眠る南禅寺の墓所に埋葬するはずだったが、キリスト教徒であることからそれができず、若王子山の

京都市の共同墓地となる。その後、墓所の一角は「同志社墓地」となり、同志社大学ゆかりの人たちと

共に安らかに眠っている。

新島襄の墓石は、1891年にここの場所に建てられ、老朽化し事故で崩壊したため1987年(昭和61年)に

現在の墓石が再建されたと記されている。同志社共同墓地の中には、同志社関係の方々のお墓が並んでいる。

中には、新島八重の兄であり、会津藩士の砲術家、新島襄の協力者である山本覚馬(やまもとかくま)の墓石もある。

|

|

| |

鴨川 |

|

|

| 鴨川の亀石 |

出町柳駅付近 |

下鴨のちょうど賀茂川と高野川が交わる三角州のところに亀石があった。対岸まで行き来ができる。

|

|

| 居酒屋「無法松」 |

民宿「岡乃家」 |

バス停「八幡前」で下りると、地元の方が立っていたので、食事が食べられる場所を尋ねると、

「無法松」という店を案内していただいた。中は非常に混んでいて、従業員の人たちはてんやわんや。

注文を頼んでもなかなか出てこない。つまみでビールをゆっくり飲みながら待つ。やっと食事が出てきて、

食べ終わると、民宿「丘乃家」に行く。ゴールデンウィークだというのに、宿泊者は私一人の様子。