松本

2021年10月9日

|

|

| あずさ5号 |

松本駅 |

今回は、入院をしていた母が退院したので、実家に様子を見に行く。

愛知に行く途中で、松本に寄った。新宿で一筆書きの切符を購入。

新宿からあずさ5号に乗り、松本まで行く。

特急券が満席で、通しで購入できなかったので、新宿発8:00

八王子着8:32の特急券と甲府発9:29、松本着10:37の特急券を購入。

八王子駅から甲府駅まで立ち席かなと思ったら、空いている席があったので

坐らせてもらった。行くのに、今回は新宿まで出たが、

八王子から乗ってもよいかなと思った。

|

|

| 松本駅 |

松本市観光案内所 |

|

|

| |

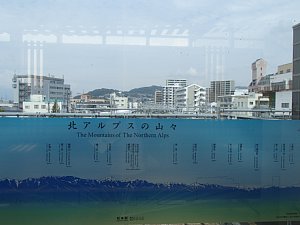

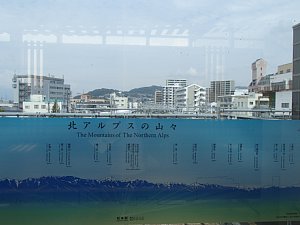

松本駅からの眺め |

|

|

| |

「播隆上人」 の銅像 |

播隆上人の「上人」とは高僧に対する敬称。僧名は「播隆」

「槍ヶ岳の開山者」である。昔のお坊さんは未開拓の霊山に登り、

自らを厳しい環境におくことで修行をしていた。

|

|

| 松本駅 |

|

|

|

| 千田泰広《Brocken 5》2021年 |

千田泰広《Brocken 5》2021年 |

松本パルコ屋上にある千田泰広のBrocken 5。光が降り注いでいた。

|

|

| 女鳥羽川 |

ガマ侍 |

女鳥羽川(めとばがわ)は、総堀の角を流れ、松本城の守りを

さらに堅くしてる。川南の町人町と川北の武家地を分けてもいる。

「なわて通り」と「中町通り」は、女鳥羽川を挟むように通っている2つの商店街である。

繩手通は、「縄のように細く長い土手」であったことから名づけられ、

明治12年に建立された四柱(よはしら)神社の参道としても栄えてきた。

ガマ侍は、縄手通りの入口に鎮座する奇妙なオブジェ。

東京芸術大学デザイン科の学生から寄贈されたとのこと

|

|

| 繩手通 |

四柱神社 |

女鳥羽川沿いの千歳橋から一つ橋までの「縄手通り」は、江戸期の

城下町の風景を再現した通りが歩行者天国として整備され、懐かしい玩具や

雑貨、駄菓子など約50の商店が軒を連ねる。その昔、女鳥羽川に生息して

いたカジカガエルにちなみ、通りのあちらこちらでカエルの石像が出迎える。

松本市の中心部に位置する明治12(1879)年創建の四柱神社。願いごと

結びの神として崇敬を集め、拝殿前には13種の願串が置かれる。

|

|

| 四柱神社 |

手打ちそば 川船 |

川船は、松本城正門入口にあった。

|

|

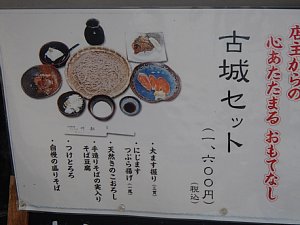

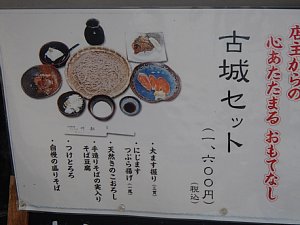

| 「古城セット」1600円 |

大ます握りやニジマスのつぶら揚げ |

川船に入り、古城セットを注文して、食べる。

大ます握りやニジマスのつぶら揚げがつく。

|

|

| |

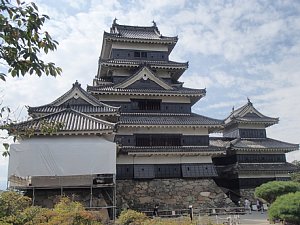

松本城 |

天然きのこおろしとつけとろろででそばを食べる。

|

|

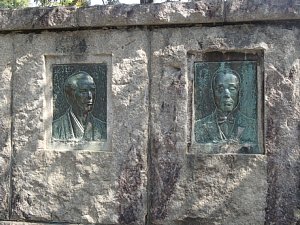

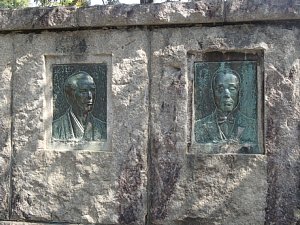

| 市川量造と小林有也のレリーフ |

|

松本城の保存に貢献した二人のレリーフ。向かって左が

市川量造(いちかわりょうぞう)、右が小林有也(こばやしうなり)である。

明治以降松本城の保存に功績のあった人である。

明治5年(1872)1月、松本城天守は競売に付され235両1分永(えい)150文(「永」は銭のこと)で個人が落札しました。これを知った下横田町の副戸長(商人・自由民権家)市川量造を中心とした有志が立ち上がり、明治6年から9年まで五回の博覧会を松本城天守中心に開催し、その収益と寄付金で天守を買い戻したと伝えられています。「松本城天守を博覧会に使用したい」と筑摩県権令(ちくまけんごんれい)に宛てた市川の嘆願書、懇願書が大天守六階西側の額に展示されています。

小林有也は、泉州(大坂)伯太(はかた)藩家老の子息で、明治18年から大正3年まで松本中学校の校長を務めました。天守の傷みや傾きが顕著になり、明治34年に松本城天守閣保存会を組織して全国から約2万円の寄付金を集め、天守の明治の大修理の中心になりました。 |

松本城の造りの特徴として挙げられるのは「黒と白のコントラスト」「五重の外部構造」

「高層化のために駆使された建築技術」「天守の月見櫓」の4つである。

松本城の天守は、黒と白で壁面が塗られています。壁面の下部分は黒色、

壁面の上部分は白色に塗られ、それぞれ黒漆、白漆喰が使用されていることが特徴

|

|

| |

鯱瓦 |

松本城天守の壁の下部は「黒漆塗の下見板」で、上部は白漆喰仕上げ

この鯱瓦は大天守につけられていたもの。鯱は火災の際に水を吐く

という想像上の魚で、口が空いているのが雄、閉じているのが雌。

松本城の鯱は南側が雄、北側が雌で、雌の方が若干

小さく作られている。現在据えられているものは、

乾小天守の鯱を模倣して製造されたもの

|

|

| 蕪懸魚(かぶらげぎょ) |

鉄砲類の展示 |

懸魚は本来中国では火災除けに魚の形をしていますが、日本では

蕪の形を用いてきた。天守を外から見た時についている

三角の破風と呼ばれる部分についている。ここに展示

されているものは、昭和の修理で取り替えられたもの

|

|

| 長篠の合戦 |

長篠の合戦 |

長篠の合戦は、まさにこれからの戦は鉄砲が主力になる、

ということを世に知らしめた革命的な戦であった。織田・徳川連合軍が、

当時の史上最強の騎馬軍団といわれた武田勝頼軍を、鉄砲退けた戦い。

|

|

| 本丸御殿跡 |

|

|

|

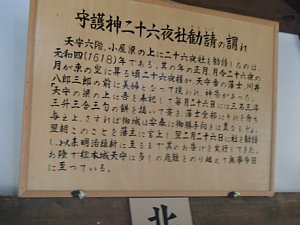

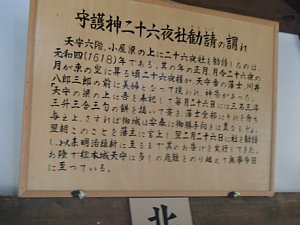

| 二十六夜神 |

|

元和3年(1617)松本に入封した戸田氏がまつったとされている。

月齢26日の月を拝む信仰で、戸田氏は毎月3石3斗3升3合3勺

(約500キログラム)の米を炊いて供えたといわれている。

関東地方に盛んだった月待信仰が持ちこまれたものと解されている。

松本城の天守には通し柱(とおしばしら)と呼ばれる柱を使用することによって、高層化を実現している。

通し柱を使用することで、建物の高さが高くなっても安定して支えることが可能となる。

松本城の外部構造は五重だが、内部は6階建ての構造になっている。

松本城の周囲は水掘りがあり、晴れた日には美しい天守が、水掘りの水面に映るさまが魅力。

|

|

| |

井戸 |

|

|

| 松本神社 |

二の丸 |

松本神社は松本城の北側、お堀と道路を挟んだところにある神社

|

|

| 二の丸御殿絵図 |

信濃毎日新聞の松本本社ビル |

2018年4月にオープンした信濃毎日新聞の松本本社ビルは、

世界的な建築家・伊東豊雄氏設計のスタイリッシュな建物内は、

1〜3階までが一般市民や観光客にも開放されたショッピングゾーン。

松本初のクラフトビール専門店「松本ブルワリー」や、信州産リンゴを

使った商品が揃う「POMGE(ポムジェ)」など、個性豊かな11店舗が

並んでいるとのこと。気が付かず、建物が気になり写真を撮る。

特急ワイドビューしなの

松本駅発14:53からは特急ワイドビューしなのに乗り、

名古屋駅から三河安城まで新幹線に乗る。

特急と新幹線に乗り継ぎで乗ると、特急料金が割引に

なるので、特急料金は、2200円が1100円になった。

17:48三河安城着、妹に迎えに来てもらって実家に行く。