三重松阪

2019年2月23日

|

|

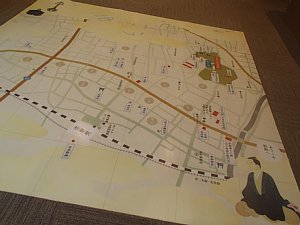

| 松阪駅 |

観光案内所 |

実家の母親の入院見舞いのついでに三重に訪れ、伊賀上野を歩いた後、

松阪まで足を延ばした。観光案内所で松阪城までの道を教えていただいた。

|

|

| 不二屋 |

不二屋の焼きそば |

松阪駅から松阪城に向かう途中に、ラーメン「不二屋」があり、昼食にした。

|

|

| 松阪市役所 |

|

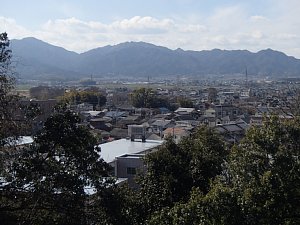

松阪城は1588年(天正16)松阪市北部の独立丘陵に、伊勢湾に面した松ケ島城に代わる

城として築城の名手蒲生氏郷が新たに築城したもの。氏郷は安土城の築城に携わっており、

出身地の当時の最先端の技術集団を使い安土城とよく似た縄張りや構造を持った城を

この地に造った。北丘の最頂部に本丸を築き、そこを中心に東側にニノ丸、西側にきたい丸、

南側に隠居丸を配置し、両丘の周囲を三ノ丸としている。総石垣造りの各曲輪によって構成されており、

その周囲には土塁が巡っていた。本丸には安土城に似た天守が建てられていたという。

また氏郷は城下町の建設にも積極的に取り組み、楽市楽座を定め、町の中央には生まれ故郷の

近江日野の商人や、湊町には伊勢大湊の豪商角屋氏を呼び寄せるなどし、城下町を作り上げた。

1644年(正保元年)年の台風で天守が倒壊すると、以後は再建されることなく天守台のみとなった。

|

|

| |

中御門跡 |

本丸は、上下2段に分かれており、三層からなる天守があった。天守と隣り合うように敵見櫓、

対角の東角に金の間櫓があり、それぞれの櫓の間には多聞(たもん)が巡らされつながっていた。

このような天守と二基以上の櫓が連結している構造は「連立式天守」と呼ばれる。

多聞とは、城郭の防備のため石垣の端いっぱいに建てられるもので、多聞櫓や渡り櫓ともいう。

本丸下段には、南に太鼓櫓、東に月見櫓、北に遠見櫓を構え、同じように多聞で連結されている。

|

|

| |

金の間櫓跡 |

|

|

| |

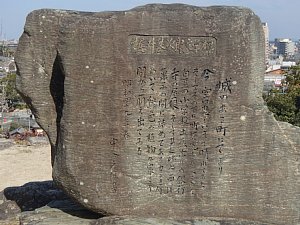

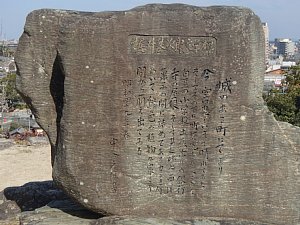

梶井基次郎文学碑 |

昭和49年、梶井基次郎文学碑が建立され、松阪を舞台にした小説『城のある町にて』の一文が刻まれている。

学生の頃、この町に嫁いだ姉のもとで一夏を過ごしたことがモチーフになって作品が生まれた。

|

|

| スマホをいじる |

|

|

|

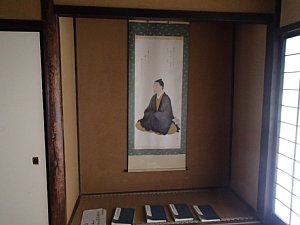

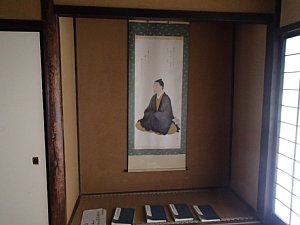

| 奥中の間(鈴屋) |

本居宣長 |

本居宣長(もとおりのりなが)は江戸時代の国学者。『古事記』を研究して

解読に成功し、『古事記伝』を著したことで知られている。

|

|

| 本居宣長旧宅 |

宣長さんの書斎「鈴屋」 |

国の特別史跡の鈴屋(本居宣長旧宅)が移建されている。

宣長は、12歳から72歳で亡くなるまでこの家で暮らしていた。

鈴が好きだった宣長が、2階の書斎の床近くに36個の鈴を掛けたことにちなみ、

書斎を鈴屋(すずのや)と名づけた。1909年(明治42年)に現在地に保存のために

現在地に移築され当時の姿に復元し、公開されている。2階の書斎には保存の

ため上がることはできないが、見学場所が設置されていて、内部を眺められる。

|

|

| 本居宣長旧宅(鈴屋) |

書斎が眺められる。 |

本居宣長旧宅(鈴屋)は、屋根の改装工事をしていて、シートがかぶさっていた。

|

|

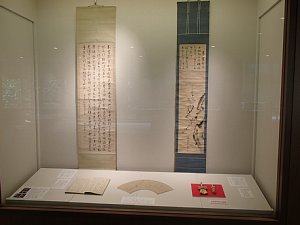

| |

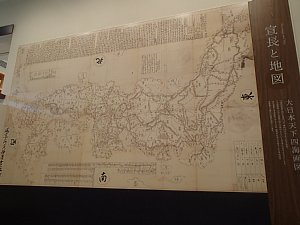

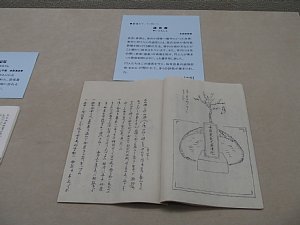

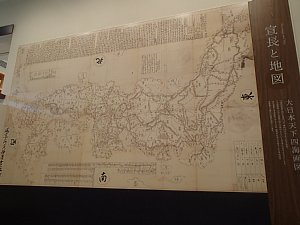

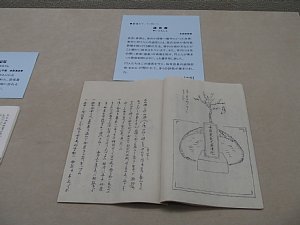

宣長と地図 |

宣長17歳の時に描いた日本地図。書物からの情報を検証し直し、自分が歩いた経験を

盛り込んで完成させた。伊能忠敬が測量によって日本地図を完成させる70年も前の出来事

|

|

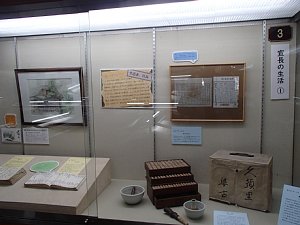

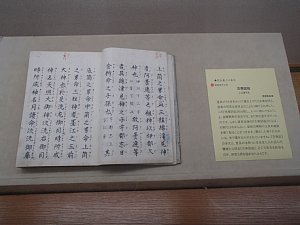

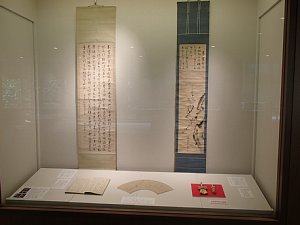

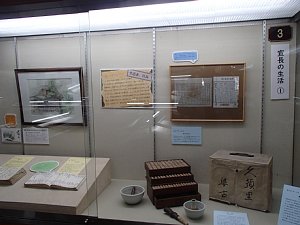

| 宣長の生活 |

宣長の生活 |

本居宣長は、木綿商の家に生まれるが、医者となる。

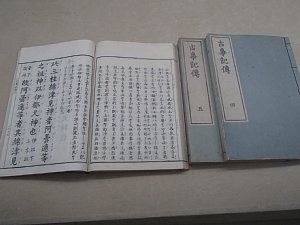

医業の傍ら『源氏物語』などことばや日本古典を講義し、また現存する日本最古の

歴史書『古事記』を研究し、35年をかけて『古事記伝』44巻を執筆する。

|

|

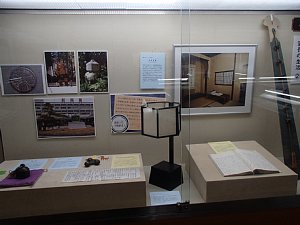

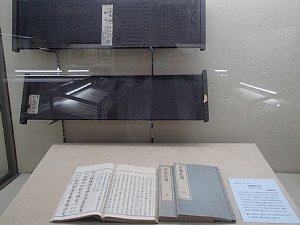

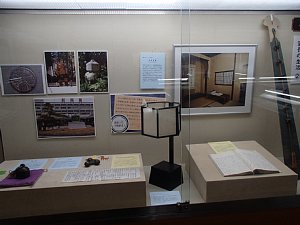

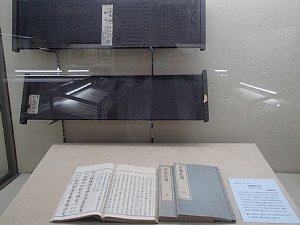

| 古事記 |

遺言書 |

宣長は、葬式の方法から墓の構造までこと細かく指定している。宣長の墓は遺言の通り

松阪市内の樹敬寺と奥墓(おくつき)の二箇所にある。

|

|

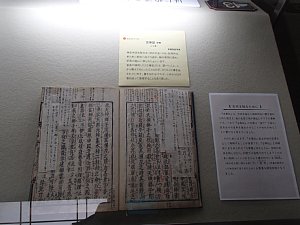

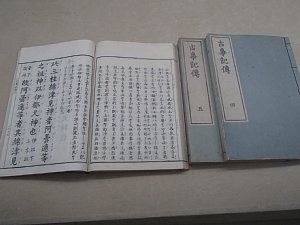

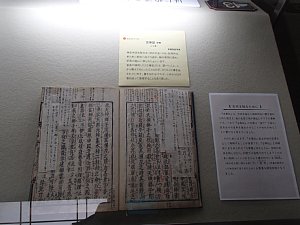

| 古事記伝 |

古事記伝 |

|

|

| |

御城番屋敷(ごじょうばんやしき) |

御城番屋敷は、江戸末期に紀州藩士が松坂城を警護するために移り住んだ武家屋敷で、

国の重要文化財に指定されている。当時は、ここに40石取りの紀州藩士20人と、その家族が住んでいたそうである。

|

|

| 御城番屋敷土蔵 |

御城番屋敷(ごじょうばんやしき) |

現在、御城番屋敷は旧紀州藩士の子孫による団体「合資会社苗秀社(びょうゆうしゃ)」が所有管理している。

「苗秀社」は松坂城を警護していた紀州藩士達が、明治維新を迎えたあと、屋敷を守っていくために設立された

現在も一部に子孫が住まれて、武士の組屋敷を守っているという、きわめて珍しい歴史的建造物。

そのうちの1戸を松阪市が借り受け一般公開されている。安土桃山時代、楽市楽座で栄えた城下町は

石畳と槇(まき)で囲まれた長い屋根瓦が美しい町並みになっている。

|

|

| 御城番屋敷 |

御城番屋敷出口 |