三鷹

2020年3月15日

三鷹の街を歩くと、太宰治(1909〜48)の足跡が見つかる。太宰は、39年秋、甲府から三鷹に移った。

その年の初め、妻・美知子と結婚。戦争で疎開した一時期を除き、亡くなるまで三鷹で暮らす。

38歳という短い生涯の中で、昭和14年9月からの約7年半は、三鷹の下連雀で家族と過ごしていたそうである。

|

|

| 禅林寺の山門 |

方丈前に建つ、聖観世音菩薩 |

禅林寺には太宰治の墓がある。

「禅林寺(ぜんりんじ)」は黄檗宗の寺院である。江戸時代初期、明暦の大火

によって移住を余儀なくされた神田連雀町の町民が浄土真宗本願寺派の

寺院として創建したが、1700(元禄13)年8月の台風で倒壊。

のちに、黄檗宗の賢洲元養が再興し「禅林寺」に改名した。

|

|

| 太宰治の墓 |

森鴎外の墓 |

太宰は48年6月、愛人の山崎冨栄と玉川上水に身を投げた。

太宰治の墓の近くにある森鴎外の墓、遺言により本名の森林太郎墓と彫られている。

太宰治の遺体が発見されたのは、6月19日であり、誕生日でもある。毎年6月19日の

桜桃忌には、全国から多くの太宰文学愛好者が集まるそうである。

| 「この寺の裏には、森鴎外の墓がある。どういうわけで、鴎外の墓がこんな東京府下の三鷹町にあるのか、私にはわからない。けれども、ここの墓所は清潔で、鴎外の文章の片影がある。私の汚い骨も、こんな小綺麗な墓地の片隅に埋められたら、死後の救いがあるかも知れないと、ひそかに甘い空想をした日も無いではなかったが、今はもう、気持ちが畏縮してしまって、そんな空想など雲散霧消した」 (太宰治『花吹雪』) |

| 鴎外の墓の斜め前に、太宰治の墓がある。太宰の死後、美知子夫人が夫の気持ちを酌んでここに葬ったのである。第一回の桜桃忌が禅林寺で開かれたのは、太宰の死の翌年、昭和24年6月19日だった。6月19日に太宰の死体が発見され、奇しくもその日が太宰の39歳の誕生日にあたったことにちなむ。「桜桃忌」の名は、太宰と同郷の津軽の作家で、三鷹に住んでいた今官一によってつけられた。「桜桃」は死の直前の名作の題名であり、6月のこの時季に北国に実る鮮紅色の宝石のような果実が、鮮烈な太宰の生涯と珠玉の短編作家というイメージに最もふさわしいとして、友人たちの圧倒的支持を得た。 |

|

|

| 合同墓「蓮池塔」 |

禅林寺 第十六代本山第五十三代宣豊禅師銅像 |

「蓮池塔」は供養する遺族・親族のいない人、またいなくなることが確実な人、

後継者がいない為、公営墓地・公園墓地等の使用権がなくなってしまう人の為の合同墓

|

|

| 八幡神社 |

跨線橋(こせんきょう)の階段 |

JR三鷹駅から立川方面に歩くと、昭和初期に設けられた跨線橋がある。

昭和4(1929)年に、広い電車庫をまたぐように作られた橋。

“陸橋”とも呼ばれ、竣工当時の姿が現存する橋である。

太宰治もここを訪れたらしく、橋のたもとにたたずむ写真が残っている。

階段を登って、歩いてみた。真下をJRの列車が行き交う。

|

|

| 跨線橋 |

跨線橋から眺める広い電車庫 |

電車庫にずらりと車両が並んでいる。跨線橋の下を特急電車なども通過する。

跨線橋には、鉄道の写真を撮っている人たちがいた。

|

|

| 三鷹駅方面 |

|

|

|

| 東西線 |

跨線橋 |

|

|

| 三鷹駅 |

三鷹橋と井戸ポンプ |

三鷹駅南口ロータリーから続く道には、三鷹橋という橋がかかっており、そのすぐ

そばには井戸ポンプとかつて使われていた橋の一部部分が保存されている。

|

|

| 玉川上水 |

上水沿い |

玉川上水は、江戸時代、多摩川の水を江戸の飲料にするためにできた。

玉川上水をのぞき込むと、浅くて穏やかな流れである。三鷹駅から上水沿いを

太宰の時代は、水量も多く、流れも急だったようである。

太宰と冨栄はひもでつながれて発見されたと当時の新聞記事にある。

井の頭公園方面に歩く。「風の散歩道」という名前が付けられている。

途中の路傍に玉鹿石と案内された石碑がある。

|

| 玉鹿石 |

石碑には何も刻まれていなくて、案内もない。

市が、96年、太宰治の故郷青森で産出される石で設けられた。

この近くが入水場所とされるが、異説もあるとのこと。

「見る人の想像に任せたい」などとして、石碑には何も

刻まれていないのかもしれない。

今回、太宰治文学サロンも訪れてみたかったが、コロナウィルスの影響で、休館していた。

2020年7月12日

7月になって、開館した太宰治文学サロンに訪れた。

新型コロナウイルスの影響は、中に入れるのが3名までとなっていた。

検温をして、名前、住所を書いて入館した。

|

|

| 太宰治 文学サロン |

トカトントン |

「太宰治文学サロン」は、平成20年3月1日、下連雀3丁目の太宰ゆかりの酒店「伊勢元酒店」

跡地にオープンした。企画展「トカトントン〜音を巧みに、心に残す〜」が開かれていた。

「トカトントン」(四七年)は戦火を逃れるため疎開していた郷里・青森県で執筆された作品。

オノマトペ(擬音)をタイトルに使った珍しい作品だ。

|

|

| カウンター |

|

室内には、展示ケースによる作品資料展示のほか、太宰が住んでいた頃の

三鷹の写真や銀座のバー「ルパン」でくつろぐ太宰の写真、他、三鷹太宰マップ等が

展示され、また関連の書籍を手にとって読んだり座るためのカウンターも設置されている。

太宰が訪れた銀座のバー『ルパン』の店内をイメージしている。

|

|

| 太宰治 ゆかりの地 |

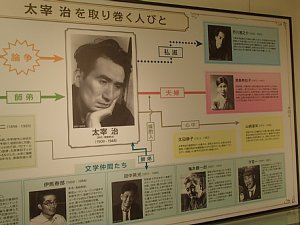

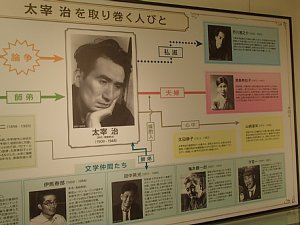

太宰治をとりまく人々 |