水戸

2019年5月23日

|

|

| 水戸駅 |

水戸の納豆記念碑 |

水戸駅に8時半ころに着いて、9時に観光案内所が開くので、南口の方にまで

ぶらぶら歩いた。納豆の街らしく、納豆記念碑が立っていた。

納豆記念碑は、藁に包まれた納豆が立った状態の像である。

|

|

| 水戸黄門像 |

水戸黄門像 |

水戸黄門像が駅前にあるはずなのだが、なかなか見つからない。後ろ姿が見えたので、近くまで

行ってみたら、周りが工事中で、近くに寄れなかった。遠くからカメラを向けて、撮った。

|

|

| 水戸黄門神社 |

水戸黄門神社 |

水戸黄門(徳川光圀)のことを義公っていう。義公生誕の地が水戸黄門神社になっている。

|

|

| 棚町坂下門 |

徳川頼房公像 |

|

|

| 水戸第三高等学校 |

本城橋 |

|

|

| 薬医門 |

旧水戸城薬医門の説明版 |

水戸城址には、遺構がほとんど残っておらず、建物遺構は薬医門のみ。

県立水戸第一高校の敷地内にある。建っていたのはここではなく、移築されたのである。

学校の敷地内で、通行禁止という看板はあったが、見学だけならすることができた。

安土桃山時代末期の建立と推定され佐竹氏時代の城門で威厳があるので本丸の

表大門と考えられ、本丸の入口に近い水戸一高に移築、復元したと説明板にある。

|

|

| 杉山門 |

二中見晴らし台入口 |

杉山門は、2015年に復元された新しい門。かつての水戸城の

二の丸北口にあった門。杉山坂のすぐそばに再建された。

|

|

| 見晴らし台からの眺め |

二中生徒 |

|

|

| 水戸城跡の大シイ |

水戸城址 二の丸展示館 |

シイの大木はは、樹齢400年で佐竹氏の時代より自生していたと伝えれている。

水戸市立第二中学校前に二ノ丸展示館があった。

中に入って、資料を見たり、弘道館の歴史などのビデオを観た。

|

|

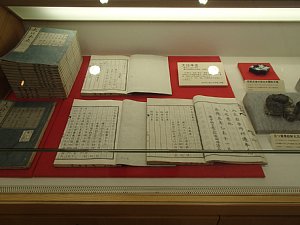

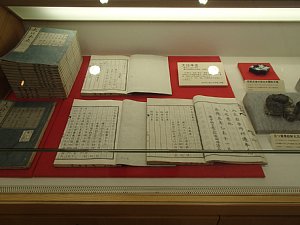

| 「大日本史」 |

水戸学の道 |

二の丸展示館は、「大日本史」の編纂事業が行われた旧彰考館跡にある無料の展示館。

第二中学校改築工事に先立ち発掘調査して出土した貴重な遺物が展示されている。

水戸学の道は、市の明治維新150年の記念事業の一環として整備された道。

駅北口から三の丸小、県三の丸庁舎、弘道館、水戸三高(医薬門)など

旧水戸城跡を中心とした2.8キロの散策コース

|

|

| 水戸彰考館跡碑、大日本史編纂之地の碑 |

茨木師範学校校歌碑 |

彰考館の碑は、大日本史編纂之地碑と共に二ノ丸展示館の前にあった。

彰考館は、水戸藩二代藩主徳川光圀(水戸黄門)が「大日本史」を編纂するために

創設した史局。最初は、江戸藩邸に置かれたが、光圀が隠居後(1968年)は、

この地に移された。尚、大日本史は1906年(明治39年)に完成したとのこと。

水戸藩は、慶長14年(1609年)徳川家康の第11子頼房が水戸に入封して成立。

水戸藩の基礎は、初代頼房から2代光圀の時代に築かれ、城下町の建設、家臣団の構成、

藩の支配体制などが整えられた。特に光圀は、藩政に力を注いだだけでなく

「大日本史」の編纂など大規模な文化事業を展開したのである。

|

|

| 大手橋 |

大手門整備中 |

大手橋は、水戸城の二の丸と三の丸との間にある空堀にかかる橋。

|

|

| 徳川慶喜向学の地 奥は正門 |

徳川斉昭公と七郎麻呂慶喜公の像 |

徳川斉昭公は水戸藩第9代藩主で「烈公」と呼ばれ、弘道館を創設した名君。

井伊直弼と対立し失脚した人物でもある。

水戸藩第9代藩主徳川斉昭公とその七男の七郎麻呂(後の第15代将軍徳川慶喜公)の像。

斉昭45歳、七郎麻呂7歳を想定し、斉昭が七郎麻呂に世の正しい道を指し示し、

七郎麻呂がその姿を仰ぎ見ているという、親から子への愛情と厳しい指導を示す姿が表現されている。

|

|

| 正庁諸役会所 |

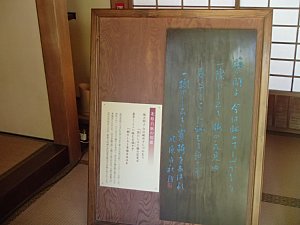

弘道館記碑の拓本 |

旧水戸藩の藩校である弘道館(こうどうかん)は、第9代藩主徳川斉昭が推進した

藩政改革の重要施策のひとつとして開設された。

弘道館建学の精神は、天保9年(1838年)に斉昭の名で公表された「弘道館記」に

「神儒一致」「忠孝一致」「文武一致」「学問事業一致」「治教一致」の5項目として

示されている。弘道館は、天保12年(1841年)8月1日に仮開館式が挙行され、さらに、

15年あまりの年月を要し、安政4年(1857年)5月9日に本開館式の日を迎えた。

藩校当時の敷地面積は約10.5haで、藩校としては全国一の規模。敷地内には、

正庁(学校御殿)・至善堂の他に文館・武館・医学館・天文台・鹿島神社・八卦堂・孔子廟などが

建設され、馬場・調練場・矢場・砲術場なども整備され、総合的な教育施設であった。

明治5年(1872年)の「学制」発布により弘道館は閉鎖され、県庁舎や学校の仮校舎として使用された。

「正庁正席の間」の床の間に掲げられているのは、日本遺産「弘道館」の建学精神と教育方針を

刻んだ弘道館記碑の拓本である。徳川斉昭の原案をもとに、藤田東湖が起草し、

さらに学者らによる検討を経て天保9年(1838)に斉昭の名で公表された。

|

|

| 弘道館の鬼瓦 |

至善堂(藩主の座所) 要石歌碑 |

鬼瓦にはハート型があり、魔除け、火災除けの意味があるようだ。

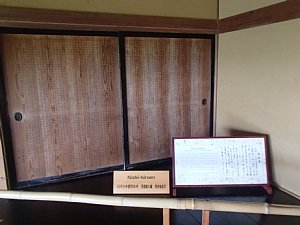

正庁と長廊下によって結ばれている「至善堂(しぜんどう)」は、藩主の御座所(居間&休息所)である。

至善堂の名称は、斉昭が「大学」の一節からとって命名したもの。「人間は最高善に達し、

かつその状態を維持することを理想とすべきである」という意味がこめられている。

慶喜公は幼少時代を至善堂にこもり、静岡に移るまでの薬4か月間、ここで

厳しい謹慎生活を送った。

|

|

| 徳川慶喜公使用の長持ち |

農民への感謝の像 |

徳川慶喜公使用の長持ちは、将軍職を辞した際に使用されたとのこと。

徳川斉昭が、食べ物とそれを作る農民への感謝の想いを込めて作らせた人形の像もあった。

|

|

| |

大日本史 |

「大日本史」は、徳川光圀によって制作が開始された日本の歴史書

|

|

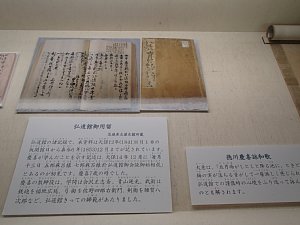

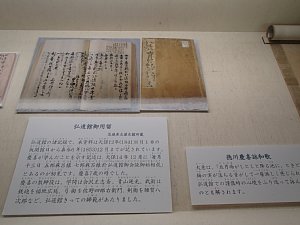

| 弘道館御用留 |

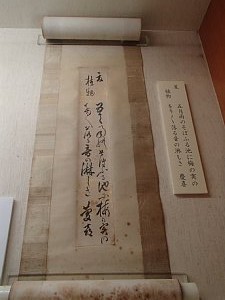

徳川慶喜和歌 |

|

|

| 対試場 |

弘道館 |

対試場は、武術の試験などが行なわれた場所。

藩主は正庁正席の間から試験の様子をご覧になっていた。

学校御殿とも言われた日本遺産・弘道館「正庁(せいちょう)」。

藩主が臨席し、文武の試験を行った場所

|

|

| 学生警鐘 |

八卦堂 |

八卦堂は、弘道館公園梅林の中にあり、弘道館建学の精神を記した

「弘道館記」の石碑が納めてあるそう。中は見えなかった。

八角の堂の各面の上欄に八卦の算木が取り付けられているので、八卦堂いわれるとのこと。

|

|

| 鹿島神社 |

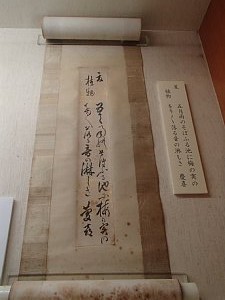

要石(かなめいし)歌碑 |

鹿島神社は、弘道館公園の中にある神社。

斉昭公自筆の歌文が刻まれた要石の歌碑

「行く末もふみなたがへそ 蜻島(あきつしま) 大和の道ぞ 要(かなめ)なりける」

その大意は「日本古来の道徳は永久に変わらないものであるから、

日本人である者はこの道を踏み違えることがあってはならない」である。

|

|

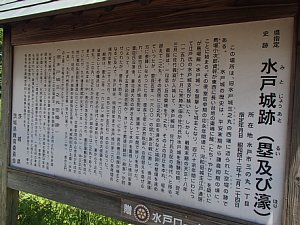

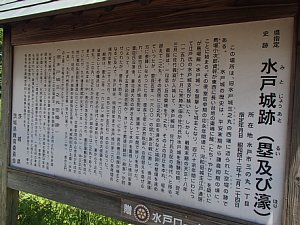

| 水戸城跡の説明 |

堀址 |

「弘道館」と「偕楽園」は、「一張一弛(いっちょういっし)」という思想により作られた。

厳格に学問に励む場所として作られたのが「弘道館」。

藩主から武士、領民まで皆で楽しむ場所として作られたのが「偕楽園」。

時には厳格に、時には寛容に生きるべきという儒学の思想である。

弘道館の売店の方に勧められた蕎麦屋さんで、蕎麦を食べる。

日差しが強い中、偕楽園まで歩いていく。途中、道がわからなくて、聞くと、

みんな親切に教えてくれる。水戸の人たちは、教育が行き届いていて、

人には親切にするという気風があるのかなと思うぐらい皆親切である。

偕楽園

|

|

| 常盤神社 |

東門 |

常盤神社でお詣りをしてから、偕楽園の東門から入る。

常盤神社は徳川光圀・徳川斉昭を祀る。近代に建てられた新しい神社である。

「偕楽園」という名前は、「多くの人々と楽しみをともにしたい」という

願いから名付けられたもので、徳川斉昭の民衆を思う人柄が伺える。

兼六園と後楽園はお殿様や上級武士のための庭園だが、

偕楽園は民と偕(とも)に楽しむ公園。一般の領民も入れた。

|

|

| 菊の間 |

桃の間 |

好文亭は徳川斉昭によって1840年(天保11年)4月に設計された水戸偕楽園内の施設。

1945年(昭和20年)の水戸空襲で大部分が消失してしたが、1955年(昭和30年)から

再建工事が開始され1958年(昭和33年)に完成した。各部屋には、桜の間や

菊の間などの名前がつけられ、それにちなんだ絵が襖などに描かれている。

中には由緒ある部屋もあり、梅の間等は、皇族関係の方が宿泊や休憩をされたりしている。

好文亭の「好文」というのは梅の異名で、「学問に親しめば梅が開き、学問を廃すれば

梅の花が開かなかった」という中国の故事にもとづいたもの。徳川斉昭が詩歌や

管弦などの催しをして、家中の人々や自身の休養をするために1842年に建てられた。

|

|

| つつじの間 |

|

「つつじの間」は、藩主夫人付きの女性たちの詰所として使われた。

|

|

| 紅葉の間 |

紅葉の間 |

|

|

| 竹の間 |

梅の間 |

|

|

| 北原白秋の短歌 |

葵の間 |

|

|

| 桜の間 |

太鼓橋廊下 |

|

|

| 篠で作った格子窓 |

|

|

|

| 西広縁 |

藩主の間 |

|

|

| |

天井 |

東広縁や西広縁の大広間では、八十歳以上の家臣や九十歳以上の庶民を時々

招いて慰安したり、作歌作詩などして楽しんでいた。どちらも戸を開け放つと

気持ちの良い風が吹き抜け、手入れされた庭や水戸の街が眺めらる。

殿さまだけではなく、庶民も楽しむことができたのは良かった。

そうはいうものの、限られているでしょう。私が、こうして藩主が住んでいた

建物を観たり、景色や襖絵を眺めながらゆっくりでき、あちこち訪れることが

できるのは、今の時代だからこそなのである。

|

|

| |

配膳用昇降機 |

|

|

| 楽寿楼 |

楽寿楼 |

3階は、楽寿楼とよばれる。「楽寿楼」とは、楽は水を、寿は山を表していて、山と水の

眺め双方を兼ねた山水双宜の楼という意味になっている。その名の通り、部屋を取り巻く

回廊からは、眼下に偕楽園の庭園をはじめ千波湖など遠くまで見渡せ素晴らしい眺望である。

|

|

| 楽寿楼 |

武者控室 |

|

|

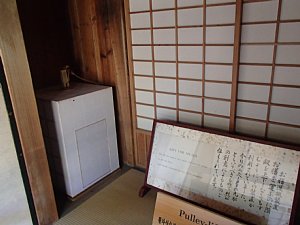

| 御膳運送装置 |

好文亭 茶室 何陋庵(かろうあん) |

3階に配膳昇降機があって、ここから御膳が運ばれるのである。

今でいういわゆる食事を運ぶエレベータである。

何陋庵は、徳川斉昭がつくった好文亭内にある茶室で、「かろうあん」と読む。

論語にある「君子これにおらば何の陋(ろう)かこれあらん」からとられた言葉で、

文明の行き届かない地でも君子がそこに住めばどんな陋習(ろうしゅう 悪い習慣)

でもただされるだろうといった意味のようである。

|

|

| 吐玉泉 |

好文亭表門(こうぶんていおもてもん) |

吐玉泉は、このあたりに湧き出る湧水で眼病にも効くといわれ、好文亭の茶室での茶の湯にも

利用された。泉石は常盤太田市真弓山の大理石で、木漏れ日に白く輝く姿はとても神秘的。

|

|

| 中門 |

好文亭 |

|

|

| 「農人形」の碑 |

|

「梅まつり」が行われている週末の特急を含む下り電車のみが停車する「臨時駅」である。

その駅近くに、農人形の碑があった。

碑文には、「朝な夕ないひ(飯)食ふごとに忘れじな恵まぬ民に恵まるる身は」が

刻まれている。 「徳川斉昭」の恵まれない民を思いやる心がうかがい知れる。

|

| 仙 きょう台からの眺め |

帰りはバスで、水戸駅まで戻る。乗車客は、私一人だけで、貸し切り状態。

マイクを使っていいろいろと話しかけていただいて、以前は東京で勤めていたこともあるが、

震災後、故郷の水戸に戻って、バスの運転手をしているとのこと。

![]()