2021年3月25日

|

|

| 門前茶屋 | 深川あさり蒸籠めし |

山仲間三人で、門前仲町の街歩きをした。門前仲町駅で待ち合わせて、

まずは、お昼で、門前茶屋で深川めしを食べる。ネギとアサリを味噌で

煮込んで、丼ごはんにぶっかけていただくのが深川めしであるが、

ここ、「門前茶屋」のものは、油揚げと醤油出汁で煮たアサリと昆布だしで炊いた

ごはんを合わせて、せいろで蒸して仕上げたオリジナルの「深川あさり蒸籠飯」。

|

|

| 深川不動尊までの参道 | 大横川沿いの桜並木 |

人情深川ご利益通りは深川不動堂まで続く150mほどの参道である。

街歩きをする前に、桜の時期なので、川沿いを歩く。

|

|

新型コロナウィルス感染症の影響で、今年の第16回「お江戸深川さくらまつり」の開催中止になっていた。

|

|

| 富岡八幡宮 | 深川宿富岡八幡店 |

富岡八幡宮は1627年に創建されて以後、「深川の八幡様」として親しまれている。

|

|

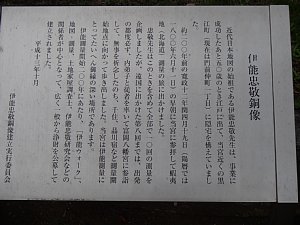

| 伊能忠敬銅像説明版 | 伊能忠敬銅像 |

江戸時代後期の測量家である「伊能忠敬像」は「富岡八幡宮」の境内にある。

忠敬は50歳で江戸に出てきて、55歳から約17年もの長い年月をかけ、

全国を測量して日本地図を作成に努めた。忠敬は測量へ出発する時に、

「富岡八幡宮」を参拝していたことから本人の銅像が建てられた。

伊能忠敬にとって測量の旅への出発地点である。

忠敬の努力は、精密地図「大日本沿海輿地全図」として結実したが、

忠敬自身は文化15年(1818)に亡くなり、没後3年を経た文政4年(1821)に

事業を引き継いだ弟子たちにより完成を見た

|

|

| 大関力士像 | 巨人力士身長碑 |

富岡八幡宮は、相撲にゆかりがあることでも知られており、

100年以上も相撲の本場所が神社の境内で行われていた歴史がある。

大関力士碑の左に巨人力士身長碑がある。1位は

生月鯨大左衛門230cm、2位は大空武左衛門227cm、

3位が釈迦嶽雲右衛門226cmとなっている。

なお、大関力士碑の右にはその3位の釈迦嶽等身碑

(黒っぽい色をしている)が単独で建っている。

|

|

| 巨人力士手形足形碑 |

|

|

| 富岡八幡宮本殿 | 深川不動堂(新本堂) |

深川不動堂の本堂は、開創310年記念事業として2011年に建立された新しい本堂。

ご本尊ならびに両童子、四大明王はご遷座され、毎日のお護摩修行もこちらで行われている。

外壁は不動明王のご真言に包まれた「真言梵字壁」で、仏の力に守護された空間となっている。

壁に書かれている梵字は、護摩修行で僧侶の方々が繰り返しお唱えしている

御本尊である不動明王のご真言である。ご真言とはお祈りの言葉。

|

|

| 成田山 深川 不動堂 (旧本堂) |

成田山 深川 不動堂」は、千葉県にある成田山新勝寺の東京別院で、

深川のお不動様と言われている。旧本堂の中に入ることができた。

旧本堂は江東区最古の木造建築。内部には国内最大級の木造不動尊像の

「おねがい不動尊」が祀られている。樹齢約700年の楠を使用した、迫力ある座像

|

|

|

|

| 木像の不動明王像 | 永代寺 |

「おねがい不動尊」は、1丈8尺もある国内最大級の木造不動尊像

永代寺は、「成田山 深川 不動堂」の参道沿いにある小さなお寺。

江戸時代に「富岡八幡宮」の別当寺院として建てられたが、

明治維新後の神仏分離令により廃寺になってしまう。

その後、お寺は再興されて現在の「永代寺」に至る。

廃寺になった時の跡地は、現在の深川不動堂や深川公園になっているため

深川エリアでもかなり大きな寺院だったそうである。そして門前仲町という

地名は、その広大な旧永代寺の門前ということから付けられたとのこと。

|

|

| 辰巳新道(飲み屋横町) | 辰巳新道 |

辰巳新道は、昭和時代からの建物が使用されており、レトロな雰囲気を満喫できる。

|

|

| 深川東京モダン館 | 深川東京モダン館 |

深川東京モダン館は、平成21年(2009)10月10日に開館した施設である。

国登録有形文化財建造物「旧東京市深川食堂」をリノベーションした施設で、

江東区全域を対象とした観光案内スペースとして、また、新たな文化の

発信スペースとして活用している。ガイドさんがいらして、渋沢栄一の

ゆかりの地を巡る街歩きを案内していただけるというのでお願いをする。

|

|

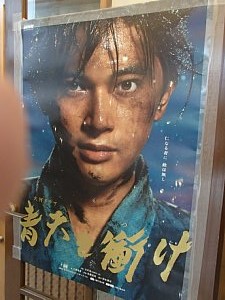

| 青天をを衝け |

|

|

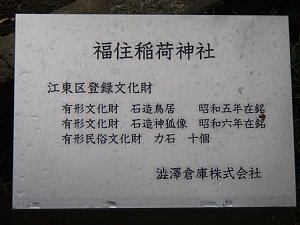

| 伊能忠敬住居跡 | 福住稲荷神社 |

伊能忠敬の住居跡の碑は、葛西橋通りの歩道の片隅に立っていた。

福住稲荷神社は、深川福住町(現永代2)にあった近江屋喜左衛門屋敷の

邸内祠であったもので、明治9年に(1876)澁澤栄一が近江屋屋敷を

買収して、明治30年に澁澤倉庫部(のちの澁澤倉庫株式会社)を

創業したあとは、同社の守護神として祀られた。

|

|

| 福住稲荷神社 | 力石が並んでいる。 |

|

|

| 渋沢倉庫の社章 | 渋沢倉庫内と記されている「冨岳」 |

渋沢倉庫の社章「ちぎり紋(りうご紋)」が刻まれた力石。

|

|

| バンダイナムコスタジオ | 澁澤倉庫発祥の地 |

澁澤倉庫は、渋沢栄一が1897年(明治30年)に私邸で創業したことに始まる。

| 「わが国の商工業を正しく育成するためには, 銀行・運送・ 保険などと共に倉庫業の完全な発達が不可欠だ」 日本資本主義の生みの親である, 渋澤榮一は, 右の信念のもと, 明治三十年三月, 私邸に澁澤倉庫を創業した。 この地は, 澁澤倉庫発祥の地である。 渋澤榮一の生家は, 現在の埼玉県深谷市にあり, 農業・養蚕の 他に藍玉(染料)の製造, 販売も家業としていた。 この藍玉の商いをするときに使用した記章が (ちぎり)であった。 |

渋沢栄一は、商工業の発達のためには倉庫業が不可欠で

あるとして、明治33年この地で倉庫会社を設立した

|

|

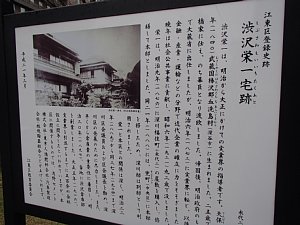

| 渋沢栄一宅跡 |

| 渋沢栄一宅跡 渋沢栄一は、明治から大正にかけての実業界の指導者です。天保11年(1840)武蔵国榛沢郡血洗島村(深谷市)に生まれました。25歳で一橋家に仕え、のち幕臣となり渡欧しました。帰国後、明治政府のもとで大蔵省に出仕しましたが、明治6年(1873)に実業界に転じ、以後、金融・産業・運輸などの分野で近代企業の確立に力をそそぎました。晩年は社会工業事業に貢献し、昭和6年(1931)92歳で没しました。 渋沢栄一は、明治9年(1876)に深川福住町(永代2)の屋敷を購入し、修繕して本邸としました。明治21年(1888)には、兜町(中央区)に本邸を移したため、深川邸は別邸として利用されました。 渋沢栄一と江東区との関係は深く、明治22年(1889)から明治37年(1904)まで深川区会議員および区会議長を勤め、深川区の発展のたまに尽力しました。また、早くから倉庫業の重要性に着目し、明治30年(1897)、当地に渋沢倉庫部を創業しました。大正5年(1916)、実業界を引退するまでに500余の会社設立に関与したといわれていますが、本区に関係するものでは、浅野セメント株式会社・東京人造肥料会社・汽車製造会社・旭焼陶器組合などがあげられます。 平成21年(2009)3月 江東区教育委員会 |

|

|

| 紀文稲荷神社 |

|

|

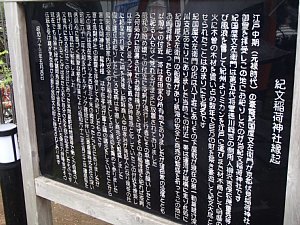

| 力石 | 紀文稲荷神社縁起 |

境内には名前の刻まれた力石が多くあるが、これは付近にあった

米問屋や肥料問屋などで働く力自慢の男達が持ち上げた

石に、自分の名前を刻んだものだそうである。

紀文神社の創建は江戸時代中期の元禄の時代。当時の豪商、

紀国屋文左衛門が京都の伏見稲荷神社より分霊を勧請し

創建したのが始まり。紀国屋文左衛門は、材木商として巨万の

財を築き、紀州からミカンを江戸に運んだ人物でもある。

社名の「紀文」は、紀国屋文左衛門を略した通称である。

この辺りに紀国屋文左衛門の船蔵があり、航海の

安全と商売の繁盛を願って祀られた

|

|

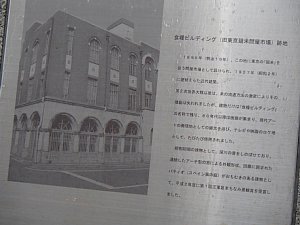

| 食料 ビルディング | 食料ビルディングの説明を受ける。 |

食料ビルディングは明治19年から深川正米市場として活気を見せ、

関東大震災で焼失した木造の建物が、1927(昭和2)年米商人たちの

手で鉄筋3階建てのビルに建てかえられた。設計は渡辺虎一氏。

1951年からは、土地・建物を江東食糧販売協同組合が所有。

1983年3階の旧講堂に「佐賀町エキジビット・スペース」を創設、

多数のアーティストたちの活躍の場となった。

2003年に取り壊され、14階建てのマンションに変わった。

当時の面影を残すために、アーチ型の外観が作られた。

|

|

| 赤穂義士休息の地 |

| 赤穂四十七士の一人大高源吾子葉は 俳人としても有名でありますがちく ま味噌初代竹口作兵衛木浄とは其角 の門下として俳界の友でありました 元禄十五年十二月十四日討入本懐を 遂げた義士達が永代橋へ差し掛るや あたかも當所乳熊屋味噌店の上棟の 日に當り作兵衛は一同を店に招き入 れ甘酒粥を振る舞い勞を犒らつたの であります大高源吾は棟木に由来を 認め又看板を書き残し泉岳寺へ引き 上げて行ったのであります 昭和三十八年二月 ちくま味噌十六代 竹口作兵衛識 |

|

|

| コスガ | コスガ |

|

|

| 浅野総一郎像(淺野總一郎翁像) | 本邦セメント工業発祥之地 |

| セメント工業発祥の地碑 当地は日本で初めてのセメント工場があった場所です。明治8年(1875)、工部省が本格的なセメントの製造に成功しました。上図手前の隅田川、右側の仙台堀などの泥土を原料の一部として使い、試行錯誤の末、外国品と遜色のない国産のセメントを作り上げました。明治16年(1883)、当社創業者のひとりである浅野総一郎が払い下げを受け、その後民間のセメント工場として発展を遂げました。 平成16年(2004)5月 太平洋セメント工場 |

|

|

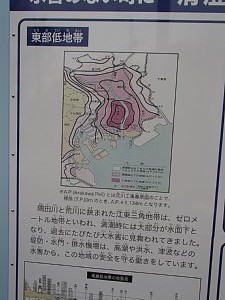

| 昭和27年に製造されたコンクリートブロック | 東部低地帯の説明 |

荒川と隅田川に囲まれた江東三角地帯は,大半が満潮面以下の地盤高で

あるうえに,内部に河川が縦横に走っている。また,過去の地盤沈下に伴い,

度重なる護岸の嵩上げを行ってきた結果,大地震に対して極めて

脆弱な状態になっていた。そのため,大地震による護岸損傷に

起因する水害を防ぐことを目的として,昭和46年から

江東内部河川整備事業を進めている。

|

|

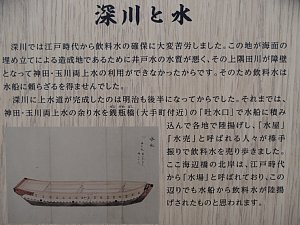

| 図書館 | 深川と水 |

| 深川と水 深川では江戸時代から飲料水の確保に大変苦労しました。この地が海面の埋立による造成地であるために井戸水の水質が悪く、その上隅田川が障壁となって神田・玉川両上水の利用ができなかったからです。そのため飲料水は水船に頼らざるを得ませんでした。 深川に上水道が完成したのは明治も後半になってからでした。それまでは、神田・玉川両上水の余り水を銭瓶橋(ぜにがめばし)(大手町付近)の「吐水口」で水船に積み込んで各地に陸揚げし、「水屋」「水売」と呼ばれる人々が棒手振りで飲料水を売り歩きました。ここ海辺橋の北岸は、江戸時代から「水場」と呼ばれており、この辺りでも水船から飲料水が陸揚げされたものと思われます。 |

|

|

| 日刊木材新聞社 |

かつて材木商が名を成した深川地域に位置する江東区冬木に

日刊木材新聞社の社屋がある。同社は創刊75周年を

機に2020年9月末、木造の新社屋を竣工した。

日刊木材新聞は1945年の10月に「木材タイムス」として創刊し、

紙齢は1万9千号を超える。国内外の木材動向から住生活全般の資材、

住宅を始めとした建築物全般にわたる分野までカバーしている。

|

|

| 永代橋 | リバーサイド読売ビル |

永代橋は1807年には富岡八幡宮の例祭に訪れた参拝客の重さに

耐えられず落橋した歴史もある。また1923年には関東大震災で焼け落ちている。

さまざまな悲劇を乗り越え、現在では青い鉄と梁で造られている。

リバーサイド読売ビルは、門のようなピロティがあり、その両側が賃貸マンション

「リバーゲートレジデンス(旧 リバーサイド読売ハイツ)」、ピロティより上の階がオフィスとして使用される。

|

|

| 清洲橋 | 清洲橋 |

清洲橋は、日本初の自碇式鋼鉄製吊り橋で、建築的にも貴重なため、

国の重要文化財に指定されている。ドイツのケルン市にある

ヒンデンブルグ橋をモデルにしている。「清洲橋」の名は西詰の日本橋区中洲町、

東詰の深川区清澄(清住)町の1字をとっている。「男性的な永代橋と

女性的な清洲橋」のような表現もされる。清洲橋を渡り、人形町に向かう。

|

|

| 隅田川クルーズ | 清洲橋の建設時の照明灯具 |

|

|

| 金刀比羅宮(ことひらぐう)日本橋中洲 |

金刀比羅宮は、天明3年(1783年)創建され、隅田川往来の

船人の守護神として信仰を集めた、とされている。この地には、

明治初期の日本橋中洲の埋め立てに伴い祀られた船玉琴平宮が起源、

と言われている。その後の関東大震災により焼失して、長らく

再建されなかったようである。戦後、改めて香川の金刀比羅宮より

御分霊を奉斎し、現在の「金刀比羅宮」として再建されたそうである。

|

|

| 原木椎茸のオイル漬け | 「甘酒鶏すき鍋」 |

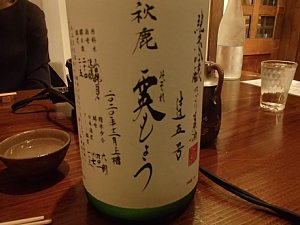

人形町まで行き、「旬蕾」で食事をし、お酒を飲む。

|

|

ささみの昆布締めや合鴨ロースの実山椒煮等も写真は撮らなかったが、美味しかった。

|

|

| ホタルイカ |

|

|

| 巨人の道の桜 |

次の日によみうりランドの丘の湯にいく。巨人の道や丘の湯の桜は満開に咲いていた。

|

|

| よみうりランドと桜 | よみうりランドと桜 |

|

|

|

|

| 桜堤通り | 桜堤通り |