2014年1月30日〜31日

|

|

| 盛岡駅付近 | 盛岡駅付近から岩手山を望む |

盛岡で研修があったので、石川啄木と宮沢賢治で有名な盛岡の街歩きをした。

研修中の天気はよくて、宿泊先からも岩手山がよく見えた。

しかし、研修が終わって、盛岡駅から盛岡城跡公園に行くと、天気が崩れだしてきた。

|

|

| 新渡戸稲造胸像(盛岡駅前) | かまくら |

|

|

| 盛岡駅前 | 碑「この地に岩手県立盛岡農学校ありき」 |

|

|

| 盛岡城跡公園 | 烏帽子岩と神社 |

宿泊するホテルに移動し、荷物を置いて、盛岡城跡公園に行く。前夜に雪が降っていたので、雪の上を歩くことになる。

雨も降りだしてきていた。盛岡城は南部信直が築城し、1633年全城が竣工。信直の息子、利直が三の丸を

整地したときに見つけた烏帽子岩は、公園内にある櫻山神社のご神体となっている。

|

|

| 桜山神社拝殿 |

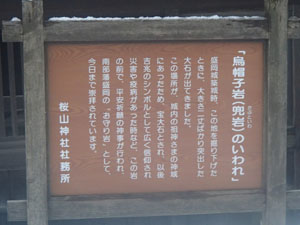

「烏帽子岩(兜岩)のいわれ

盛岡城築城時・・・・・・、この地を掘り下げたときに、大きさ二丈(6.66m)ばかり

突出した大石が出てきました。 この場所が、城内の祖神さまの神域にあったため、宝大石とされ、

以後吉兆ののシンボルとして広く信仰され、災害や疫病があった時など、この岩の前で平安祈願の神事が行われ、

南部藩盛岡の「お守り岩」として、今日まで崇拝されています。」

|

|

| 烏帽子岩 | 「内丸緑地」の鳥居 |

江戸時代前期、盛岡城築城時の慶長2年(1597年)頃、邪魔な石を取り除こうとして現れたのがこの巨大な岩塊だった。

神社の看板案内板には、「現在の櫻山神社の場所には、もと八幡社が鎮座しており、その傍らに三角状の岩がありました。

この場所の高さが二ノ丸とほぼ同じであったので、利直公は地形を削るよう命じられ三角岩の周囲も削られました。しかし、

岩の根は深くやがて烏帽子に似た巨大な岩石が出現しました。……」と記されている。

|

|

| 不来方のお城の草に寝ころびて 空に吸われし 十五の心 |

南部中尉像台座 |

盛岡城跡公園二ノ丸に 啄木歌碑(金田一京助書)が建っている。

少年時代の啄木が学校から逃げ出し、文学書、哲学書を読んだのが盛岡城二の丸だそうである。

南部利祥の銅像が、南部家第42代当主利祥の栄誉を後世に残すため旧盛岡藩士らによって、

明治41年(1908年)岩手公園に建立された。しかし、太平洋戦争中の昭和19年(1944年)に

軍需資材として金属供出によって撤去されたため現在は台座が残されるのみであるとのこと

|

|

| 盛岡城 石垣 | 盛岡城跡公園案内図 |

盛岡城跡公園は南部藩主の居城であった盛岡城の旧跡。盛岡城は28代藩主重直の時代、寛永10年(1633)に完成。

北上川、雫石川、中津川を自然の壕に利用した平城で、不来方城とも呼ばれた。現在は石垣や池が残り、

盛岡城跡公園(もりおかじょうあとこうえん)となっている。盛岡城は、北上川と中津川の合流点に位置している。

しかし、、現在の合流点は、盛岡城跡から南西に約700m離れた北上川公園になるが、築城当時は、

現在の「JR盛岡駅」の東にある開運橋あたりから東に流れ、大きく弧を描いて南下し、盛岡城の西を流れていた。

南東には中津川が接しており、往時の合流点はまさにこの地だった。 三方を天然の外堀に囲まれて、

要害の地としては最良であったが、多くが沼地であり、たびたびの洪水にも見舞われ工事は難航したという。

|

|

| 腰曲輪 | 宮野小提灯句碑 |

盛岡城の曲輪の並べ方は、連郭式。本丸と二の丸が一直線に、串団子状に並べた縄張りになっている。

城の縄張りとは曲輪や堀、門、虎口等の配置をいう。天守、御殿、家臣の住居などの配置もあるが、

本来は攻防(戦い)の拠点であり、攻められた場合の工夫で縄張りなどがある。縄張りには大きく分けて

連郭式、輪郭式、梯郭式等があるが、実際にはこれらの複合式になる事が多いようである。

宮野小提灯句碑は、句集「矮鶏」中「蓑虫」編の一句が「月待つや 独り 古城の松のもと」と刻まれる。

昭和26年(1951)門下生達により建立。

|

|

| 盛岡歴史文化館 | 山車 |

盛岡歴史文化館は岩手県立図書館として使われていた建物を全面改装し、2011年、盛岡城跡公園(岩手公園)の

一角に開館。1階では盛岡の祭り(チャグチャグ馬コ・盛岡さんさ踊り・盛岡秋まつり山車)や旬の観光情報を紹介し、

2階では城下町盛岡の成立過程や盛岡藩主南部家に関する資料を展示する。

同時に、城下町盛岡伝統の南部火消(ひけし)の歴史を紹介する企画展が開かれていた。

今年、大河ドラマで放送されている黒田孝高(官兵衛/如水)所用の「銀白檀塗合子形兜

(ぎんびゃくだんぬりごうすなりかぶと)」が展示されていた。この兜が盛岡に伝来したのは、黒田官兵衛が生前に

家臣の栗山利安に与え、寛永9年(1632)に起きた黒田騒動(福岡藩のお家騒動)で、利安の子である

福岡藩家老 栗山利章が盛岡藩にお預け(江戸時代の刑罰)となり、その時に持参したとされている。

|

|

| 盛岡城跡の模型 | 盛岡城と岩手山の映像 |

三戸(青森県三戸町)に拠点をおいていた南部信直(なんぶのぶなお)は、豊臣秀吉の奥州仕置(おうしゅうしおき)により、

1590年(天正18)岩手郡などの領地7郡の領有が承認された。信直は盛岡城築城に着手し、1597年(慶長2)には

鋤初(起工式)をしたと伝えられ、翌年慶長3年(1598)に豊臣秀吉の許可を得て、本格的な築城を開始した。

およそ40年を費やし寛永10年(1633)に完成している。

|

|

| 鎧と兜をかぶった武士 | 玄関前のイルミネーション |

外に出ると暗くなっていた。もりおか歴史文化館の玄関前にはイルミネーションが点灯していた。

|

|

| もりおか歴史文化記念館 | 宮沢賢治 「岩手公園」詩碑 |

宮沢賢治詩碑

「かなた」と老いしタピングは杖をはるかにゆびさせど東はるかに散乱のさびしき銀は声もなし

なみなす丘はぼうぼうと青きりんごの色に暮れ大学生のタピングは口笛軽く吹きにけり

老いたるミセスタッピング「去年(こぞ)なが姉はここにして中学生の一組に 花のことばを教えしか」

弧火燈(あーくらいと)にめくるめき羽蟲の群のあつまりつ川と銀行木のみどりまちはしづかにたそがるる

賢治の死期迫る1カ月前の1933年(昭和8年)8月22日の日付のある文語詩百編の中の一詩で,

「賢治の詩碑を岩手公園に建てる会」により,1970年(昭和45年)9月に建立された。

|

|

| 盛岡城に残る唯一の建造物 彦御蔵(ひこおくら) | もりおかジャジャ麺の店 |

夕食は駅前の東屋で、わんこそばでも食べようと思って、歩いていくと、予約で埋まっていた。

仕方なく、ホテルの方に戻る途中、、盛岡じゃじゃ麺の店が目につき、試しに入ってみた。

|

|

| じゃじゃ麺 | 居酒屋前にチャグチャグ馬コの飾り |

盛岡名物じゃじゃ麺は、ゆでた平うどんに「じゃじゃみそ」という特製の肉みそやキュウリ、おろしショウガ、それに

お好みで酢やラー油などをからめて食べる独特の麺である。この店では注文を受けてゆでるので、6分待つことになる。

じゃじゃ麺は、「白龍」の初代店主が、終戦を機に日本に引き上げた際、旧満州で戦中に食べた

炸醤麺(じゃーじゃーめん)の味を再現し、盛岡の屋台で出したのがじゃじゃ麺のルーツといわれる。

麺を少し残して、器に生卵をとき、麺のゆで汁を注いでもらうと「鶏蛋湯(チータンタン=略称チータン)」という

たまごスープの出来上がり。これもまた美味しかった

|

|

| 岩手公園入口 | 本丸の下、西側の石垣を下る。 |

岩手公園近くの「ロイヤル盛岡」というホテルに泊まり、翌朝も雪景色になっていた。

雪がやんできたときに、岩手公園の方に散歩に出た。

その後、ホテル近くの映画館通りバス停からバスで、石川啄木館に行けるというので、乗ろうとした。

しかし、30分ぐらい待っても来ない。雪で道が渋滞しているようで、遅れているとホテルの方はいう。

仕方がない。あきらめて、再度、公園で、岩手山が見えるかを観に行って、「啄木、賢治青春館」に行く。

|

|

| 盛岡城跡公園入口 | 天気のいい日はビル間から岩手山が見えるはず。 |

盛岡城跡公園について、雪かきをしている男の人に公園から岩手山の見える場所を教えてもらって、

東屋の場所にある方向に歩いて行ったが、雲で覆われていて、結局見えなかった。

|

|

| 石垣も雪で覆われる | もりおか啄木・賢治青春館 |

盛岡は石川啄木と宮沢賢治が青春時代を過ごした街。二人の若き日と、盛岡の街を紹介する常設展が

もりおか啄木・賢治青春館で開かれている。

旧第九十銀行は明治43年(1910)、盛岡市出身の建築家で当時司法省の技師だった横浜勉の設計による

レンガ造りの美しいロマネスク風の近代洋風建築。現在、「もりおか啄木・賢治青春館」として保存利用されている。

企画展で、「金子正 絵画展 −愛しいものを追い続けた画家−」が2階の展示室で開催されていた。

|

|

| 石川啄木像 船越保武作 | 宮沢賢治像 高川博厚作 |

|

|

| 常設展示室 | 啄木と賢治の歩み |

|

|

| 石川啄木家系図 | 盛岡信用金庫本店 |

もりおか啄木・賢治青春館を出た後は、東屋に行って、わんこそばが食べられるかどうかを聞いて、

予約しなくても大丈夫ですよと言われたので、中津川周辺を散策した。

|

|

| 中津川 | 中津川 |

中津川は,市内中央部を南西に流れる北上川の支流で,延長約22.8キロメートル。

|

|

| 上の橋 | 中津川脇の大イチョウ |

上の橋は、慶長14年(1609)に第27代藩主南部利直(なんぶとしなお)が、 盛岡城築城時に中津川に架けた。

築城時、南部利直は中津川に上・中・下の3橋を架け、上の橋には1609年(慶長14)の紀年銘の擬宝珠(ぎぼし)が

取りつけられた。その後、洪水で流された擬宝珠の補充のさいにも、この慶長年銘が刻まれた。

欄干を飾る青銅製の擬宝珠のうち、慶長14年(1609)の銘が刻まれているものが8個、

慶長16年(1611)の銘が刻まれているものが10個あるとのこと。

|

|

| 新渡戸稲造像 | ござ丸の土塀 |

市役所そばの与の字橋ぎわには「新渡戸稲造像」 が建っている。この彫刻は、高い理想に燃えながらも、

現実の無理解と戦わなければならなかった稲造の苦悩と強さを表現した作品と言われている。

新渡戸稲造像から中津川沿いに沿って下り、下の橋を渡って、新渡戸稲造生誕のちまでを、通称

「ビクトリアロード」呼ばれている。盛岡出身の新渡戸稲造が国際会議の帰途にカナダ・ビクトリア市で

死亡したことが縁で1985年に姉妹都市提携をしている。

ござ丸は、文化13年(1816)創業の商家。江戸末期から明治末期の建物で、母屋と裏側の土蔵7棟、

川べりの土掘は盛岡を代表する景観になっている。

|

|

| 賢治の歌碑 | ガス搭 |

盛岡市役所裏に、賢治の歌碑があった。「川と銀行 きのみどり 町はしづかに たそがるる 賢治」とある。

明治44年建設の岩手銀行中ノ橋支店 は国の重要文化財で、賢治もこの建物を気に入っていたようである。

|

|

| 平和記念像 | 瀬川正三郎像 |

盛岡城跡公園内の芝生広場には 「平和記念像」が建っている。台座には、昭和の初めに溺れかかった教え子を

救助しようと、 不幸にもなくなった小国テル子先生の碑がはめ込まれている。

公園内の中津川河畔には、瀬川正三郎像が建っている。 柔道教師ののちに市内で整骨業を営み、 生活に困っている

患者は無料で診察して市民に愛されたと記載されている。

|

|

| 中津川 | 岩手銀行(旧盛岡銀行)旧本店本舗 |

岩手銀行(旧盛岡銀行)旧本店本舗 は、明治44年(1911)、辰野金吾・葛西萬司建築事務所の設計で建てられた

国の重要文化財。赤いレンガに白い花崗岩の帯が際立つ美しい外観が目を引く。

ライトアップされると建築美が一段と鮮やかに浮かび上がる。

|

|

| やくみ(わさび、刻み長ねぎ、もみじおろし、 白胡麻、海苔、とろろ、お新香、一升漬、マグロ) |

「はい、ジャンジャン!」「はい、どうぞ!」 女性のかけ声も楽しい |

歩いた後は、お腹がすいてきたので、東屋本店に入って、わんこそばを食べた。

盛岡に来たら、わんこそばを食べてみたいと思っていたが、前夜食べれなかったので、食べることが出来てよかった。

食べる前に、わんこそばの食べ方の説明を受けた。最初の一杯は薬味をつけずに食べて、

2杯目からはつけて食べる。飽きないようにするため、いろいろと変えながら食べるとよいといわれた。

ゆで汁は残るが、飲まないようにした方がそばがおなかに入りますよと言われたので、ゆで汁は飲まないようにした。

終わるときは蓋を閉めてくださいと言われた。

|

|

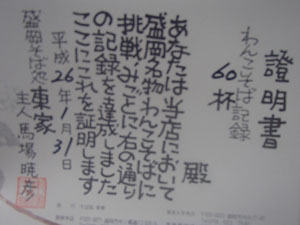

| お椀が60並ぶ | 証明書 |

朝食がホテルのバイキングだったので、たくさん食べている。それで、50杯食べれればよいかなと思って、食べ始めたが、

意外にお腹に入っていく。60杯に達したときにまだ入りそうだったが、これ以上食べるときつくなると思って、やめにした。

もりそば1杯分がわんこ15杯というので、もりそばを4杯分食べたことになる。ちょうどいいぐらいですよと

お店の人には言われた。

|

|

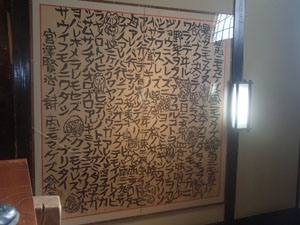

| 隣の席ではお椀がいっぱい並ぶ。 | 「雨ニモ負ケズ」の詩 |

隣で食べている人はお椀がずらっと並ぶ。100杯を食べて、手形をもらった人もいる。

女性でも80杯ぐらい食べている。結構みんな食べられるものである。もう少し若い時に食べたら、

100杯はいけたなと思った。それでもわんこそばの雰囲気を楽しむことが出来て、満足して、店を出た。

|

|

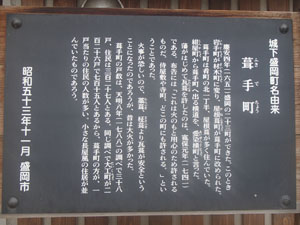

| 東屋本店入口 | 葺手町名由来 |

東屋本店の横には、葺手町名由来の看板があった。屋根葺職人が住む町であったことに由来している。

|

| トーテムポール |

|

|

| 開運橋 | 「もりおか」の文字 |

また、海運橋を通って、盛岡駅に戻る。

正面に掲げられた「もりおか」の文字は、 啄木自筆の文字を集字して使用したものである。

|

|

| 啄木歌碑 | 駅構内 ひな壇 |

駅前広場に建つ啄木の歌碑「ふるさとの山に向ひて言ふことなし

ふるさとの山はありがたきかな」は、東京朝日新聞に勤めていた時代に詠んだものである。

|

|

| 新幹線が入る | 列車の連結で撮影する人が多い。 |