佐倉

2022年5月14日

|

|

| 成田エクスプレス |

佐倉武家屋敷 |

新宿で山仲間3人で待ち合わせて、佐倉に行く。新宿から千葉駅まで

成田エクスプレスに乗る。乗っている人はほとんどいなかった。

佐倉駅で、観光案内所に寄り、お薦めのポイントを聞く。国立の歴史博物館は

少なくとも2時間以上かかるので、先に行った方がよいともいわれた。

|

|

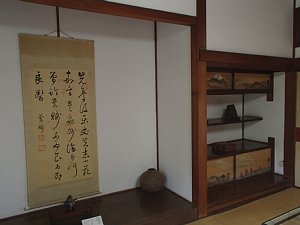

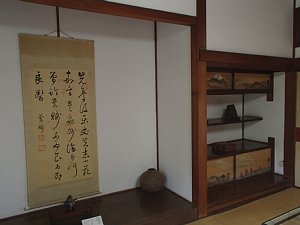

| 旧河原家住宅 |

旧河原家住宅の土間 |

どうしようかと迷っていたら、ちょうど武家屋敷に行くバスが来たので、

それに乗って、武家屋敷に行くことにする。武家屋敷は、「旧河原家住宅」、

「旧但馬家住宅」、「旧武居家住宅」の3棟の武家屋敷が公開されていた。

3棟とも江戸時代後期の建築で、佐倉藩士が暮らしていたもの

|

|

| 当世具足 |

春の七草 |

|

|

| サイチカ |

ひよどり坂 |

|

|

| 佐倉城天守閣模型 |

|

佐倉城は、戦国時代中頃の天文年間(1532年から1552年)に千葉氏の一族である

鹿島幹胤(かしまもとたね)が鹿島台に築いたといわれる中世城郭を原型として、

江戸時代初期の慶長15年(1610年)に佐倉に封ぜられた土井利勝によって

翌慶長16年(1611年)から元和2年(1616年)までの間に築造された平山城。

三の丸跡にある佐倉城址公園センターには、天守の模型や写真、

出土した瓦などの遺物が展示されている。

|

|

| モッコク |

モッコクの落書き |

|

|

| 正岡子規の句碑 |

堀田正睦(ほった まさよし) 像 |

| 正岡子規の句碑 |

「常盤木や冬されまさる城の跡」

正岡子規が佐倉に来たのは既に病魔に蝕まれていた26歳位の時で、当時、本所から佐倉間に開通したばかりの総武鉄道に初乗りして訪れ、この句を詠んだとされています。

佐倉ゆかりの人間国宝に浅井忠という洋画家がいますが、その浅井忠と正岡子規が互いに敬愛した仲だったことからも佐倉と子規の関係が深いことがわかります。 |

| 堀田正睦(ほった まさよし) |

| 1825(文政8)年家督相続をし、佐倉藩主となりました。困窮する佐倉藩の財政再建に成果をあげ、また、佐倉藩内の蘭学を盛んにしました。老中首座在任中の1857(安政4)年には江戸城でアメリカ総領事ハリスと会見、通商条約締結を内定しました。1864(元治元)年佐倉城三の丸(現堀田正睦公銅像付近)にて亡くなっています。 |

|

|

| 土塁 |

天守跡 |

本丸の次は、歴史民俗博物館のレストランで、おろしかつ定食を食べる。

ほかの二人は古代カレーや古代カツカレーを食べる。歴史民俗博物館は

食事をしただけで、館内に入るのは時間があまりないのでやめにした。

|

|

| あやめ |

すいれん |

|

|

| 睡蓮の池 |

大手門跡 |

|

|

| |

佐倉順天堂記念館 |

佐倉順天堂は藩主堀田正睦(ほったまさよし)の招きを受けた蘭医

佐藤泰然(さとうたいぜん)が天保14年(1843)に開いた蘭医学の塾兼診療所。

|

|

| 手術道具 |

|

西洋医学による治療と同時に医学教育が行われ、佐藤尚中(たかなか)を

はじめ明治医学界をリードする人々を輩出した。

|

|

| 佐藤泰然の銅像 |

|

養子・佐藤舜海・恒二や、実子・林董、松本良順、そして尚中の養子、

佐藤進や、娘・志津等の偉人たちのレリーフが並んでいた。

|

|

| 順天堂記念館 |

旧堀田亭の門 |

「旧堀田邸」は、最後の佐倉藩主であった堀田正倫(ほったまさとも)が、

明治23年(1890)に旧領である佐倉に設けた邸宅・庭園である。

屋敷の中は、玄関棟(げんかんとう)、座敷棟(ざしきとう)、居間棟(いまとう)、

書斎棟(しょさいとう)、湯殿(ゆどの)の5つに分かれている。

居間棟は、正倫やその家族のひとたちが普段すごした部屋である。

施主の堀田正倫は、開国の父と呼ばれた堀田正睦の4男として生まれ、

わずか9歳で家督を継ぐ。最後の佐倉藩主として激動の幕末から

明治期を生きる中で、農業と学問の必要性を感じた正倫は、

自らの財産を投げ打って農業試験場や佐倉中学(現佐倉高校)の

設立に尽力するなど、先進的な考えを持った人物でもある。

|

|

| |

座敷棟の「応接の間」 |

格式高い書院造を基本としながらも、場所ごとに釘隠しの

意匠や壁の色を変えるなど、訪問客に配慮した工夫が施されている。

座敷棟は、「楽」(らく)の字がかかれた大きな掛け軸(かけじく)がある大広間である。

|

|

| 鶴と松 |

|

完成度の高い良質の純和風建築でありながら、構造材の結合部にボルトを用いるなど、

当時最新の西洋建築技術を取り入れ、耐震性を高めた画期的な造りとなっている。

|

|

| さくら庭園 |

座敷棟 |

|

|

| さくら庭園 |

亀戸で打ち上げ |

帰りは亀戸で下りて、二升五合という店に入って飲む。

二升五合の意味は「ますます繁盛」だそうだ。