柴又

2020年9月11日

同じ職場の山仲間、3人で、柴又の街歩きをした。

|

|

| 柴又駅 |

寅さんとさくら |

柴又駅には、旅に出る寅さんと見送る妹さくらをモチーフに

作られた「フーテンの寅像」と「見送るさくら像」とある。

|

|

| 寅さん |

さくら |

|

|

| 映画の碑 |

|

映画の碑は、映画でおなじみのセリフが監督の自筆で刻まれている。

|

|

| うな重 |

帝釈堂 |

川千家(かわちや)で、うな重を食べる。第23作『翔んでる寅次郎』では、何故か

寅さんが結婚式の仲人役を務めている。式場に選ばれた「川千家」で

結婚の披露をしたのは、「入江ひとみ(桃井かおり)」と「小柳邦夫(布施明)」

帝釈堂に覆いかぶさるかのように茂る大樹は「瑞龍の松」と呼ばれるクロマツである。

|

|

| 横山大観筆の屏風絵 「群猿遊戯図」 |

|

横山大観筆の屏風絵 「群猿遊戯図」 (彫刻下絵)が立て掛けてある。

「これは大観の絵であるはずがない」 という説もあるようだ。

座敷の一つ「頂経の間」にある床柱は、樹齢1500年の木を利用したという日本一の大きさを誇る。

|

|

| 邃渓園 |

邃渓園 |

|

|

| 庭園の入口 |

|

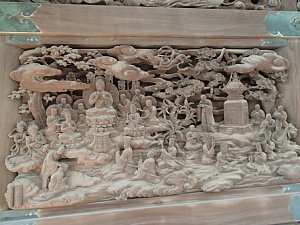

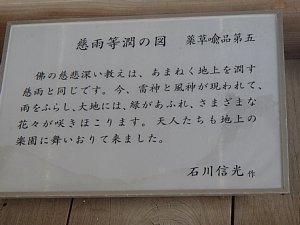

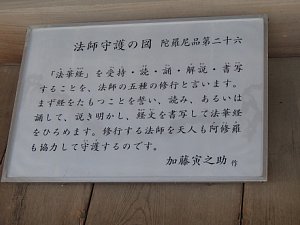

| 帝釈堂内殿の外部は東・北・西の全面が装飾彫刻で覆われており、中でも胴羽目板の法華経説話の浮き彫り10面が著名である。これは法華経に説かれる代表的な説話10話を選び視覚化したもので、大正11年(1922年)から昭和9年(1934年)にかけて、加藤寅之助ら10人の彫刻師が1面ずつ分担制作した。この羽目板の上方には十二支と天人、下方には千羽鶴が表され、高欄(縁)より下の部分には花鳥および亀を浮き彫りで表す。これらの彫刻を保護するため、内殿は建物ごとガラスの壁で覆われ、見学者用の通路を設け、「彫刻ギャラリー」と称して一般公開している |

彫刻を保護するため、内殿は建物ごとガラスの壁で覆われ、

見学者用の通路を設け、「彫刻ギャラリー」として一般公開している。

|

|

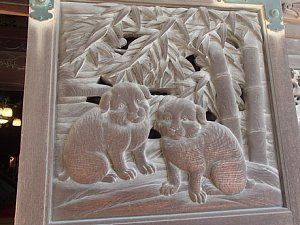

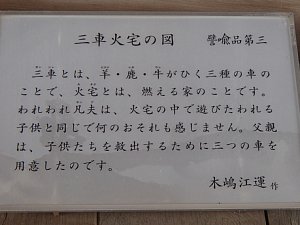

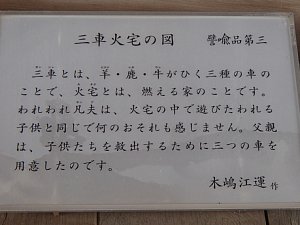

| 三車火宅の図 |

|

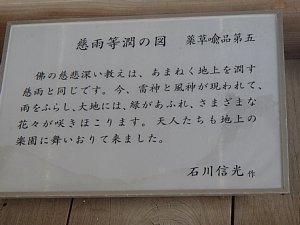

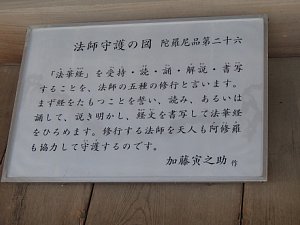

それぞれ、彫刻の下に法華経説話における、どのような場面かの説明も書かれている。

|

|

| 慈雨等潤の図 |

|

|

|

| 雷神と風神 |

龍もいる |

|

|

| 法師守護の図 |

|

16世日済上人の発願により、名匠 加藤寅之助師が大正11年に最初の1枚を彫る。

床下にまで龍や亀といった生き物の彫刻が施されてるギャラリーである。

山本亭 |

|

| |

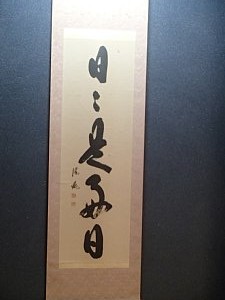

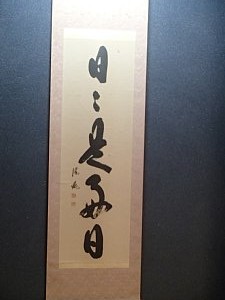

日々是好日 |

山本亭は、カメラ部品メーカーの創設者、山本栄之助氏の住居として建てられた

|

|

| 庭園 |

和菓子と冷やし抹茶 |

|

|

| 渡し船の船頭 |

金町浄水場の取水口 |

東京の柴又と千葉の松戸の堺を流れる江戸川。この両岸を結ぶ渡し場が

「矢切の渡し」そこから船に乗る。川は、土砂降りの後だったためか、濁流になっていた。

最初は手漕ぎをしていたが、船がなかなか動かないので、モーターを動かしていた。

取水口の風景はフーテンの寅さん(映画「男はつらいよ」)の中に結構な頻度で

登場する。金町浄水場の取水塔で、江戸川の水を浄水場へ取り入れるもの。

とんがり帽子の他に、ドーム型の屋根の塔もある。

|

|

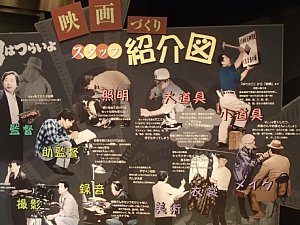

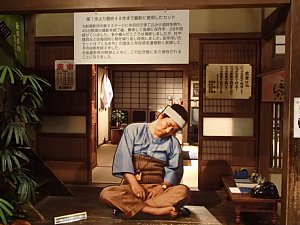

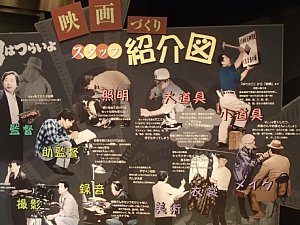

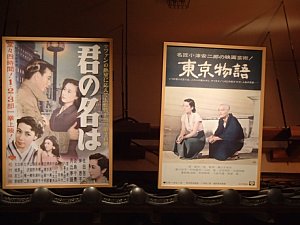

| 男はつらいよ スタッフ紹介図 |

|

|

|

| 山田洋次監督 |

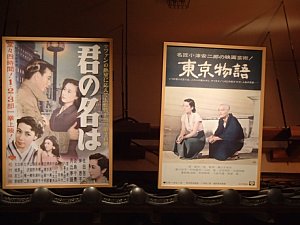

山田洋次ミュージアム |

帰りは、人形町に寄り、注目の若女将がいる旬蕾という小料理屋に寄る。

|

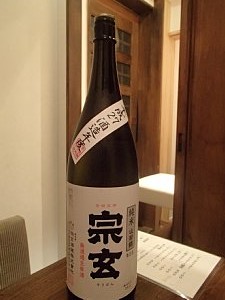

人形町が華やぐ注目店の女将

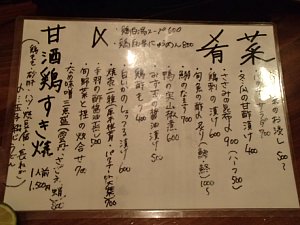

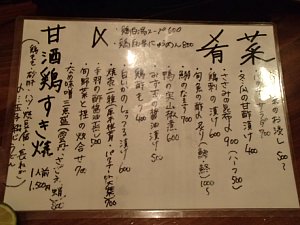

今年1月にオープンした、看板のない隠れ家小料理店「旬蕾」。女将の中村照葉さんは、福岡の日本酒バー出身、渋谷の人気居酒屋「ウメバチ」経由で、日本橋にやって来た。きっかけは「ウメバチのオーナーが日本橋の材木問屋の家系で、いつか地元で勝負したいともくろんでいた」から。系列店として人形町での開店が決まったとき、日本酒との付き合いが長い中村さんに白羽の矢が立った。看板の日本酒は「お客さんを見ながら、飲み頃のものを出したい」と、メニュー表は設けない。仕込みから1人で担当するツマミも、日本酒とのペアリングを第一に考える。「店に立つようになって、街の印象が変わりました。地元愛が強いけれど、新参者にも優しい。故郷の福岡に似ているかも」。今や定休日でも日本橋に来ては酒場を巡る、立派な“日本橋人”だ。中村さん考案の「甘酒

鶏すき焼」1人前¥1,900は、人形町といえばの甘酒横丁から想起した名物メニュー。日本酒はグラス¥700~。「私自身一人飲みをよくするので、女性のお一人様も大歓迎です」 (Greater日本橋マガジン」で紹介) |

| 「旬蕾」女将の中村照葉(29歳)さん |

|

確かに、場所が分かりにくい所にあり、2階に店はあるのだが、

一階の入口には看板がない。2階の入口に暖簾があるのみ。

|

|

| コエド ビール |

鴨肉、白いかのしょっつる漬 |

|

|

| 飛露喜と 銀杏 |

しゅうまい二種(厚木シイタケ、大葉) |

お薦めのつまみを食べ、お薦めの日本酒を飲む。

|

|

| 不老泉 |

手羽の酢醤油蒸し |

|

|

| スタッフさんと秋鹿 |

秋鹿 |

秋鹿酒造は1886年大阪北部にあたる能勢にて創業。

「秋鹿」という酒名は初代・奥鹿之助が実りの『秋』と、

名前から一字を取って名付けられた。大阪の山奥、能勢町の自社畑にて

山田錦を栽培。無農薬の米造りに力を入れており、米と麹と水だけで造られる

純米酒のみを造っている。大阪出身のスタッフの方に秋鹿を持っていただいた。

|

|

| なめ味噌(ウニ、サザエ、蛸) |

強力と甘酒鶏すき焼 |

我々は、個室で飲んだのであるが、カウンターは8席あり、遅い時間になると埋まっていた。

どうやら予約もあったようで、途中で帰らされるお客もいたようである。

|

メニュー |

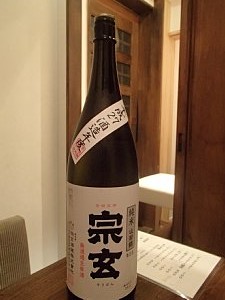

| 宗玄 |

|

帰路は、都営新宿線「浜町」駅から乗る。