品川

2018年5月28日

|

|

| 新馬場駅 |

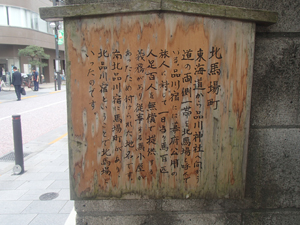

北馬場町の解説 |

仕事で新馬場駅に行き、昼間に時間が空き、品川神社や品川宿のあった旧東海道を歩いてみた。

新馬場駅は、大森海岸~品川駅間の開通時(京浜電気鉄道時代、明治37年5月)に北馬場駅と

南馬場駅が開業した。駅名の由来はその名のとおり、この付近に馬場地があったことからきている。

この二つの駅が昭和51年10月15日、北品川~青物横丁駅間の高架化工事に伴い統合され、

両駅の中間点に新馬場駅として開業した。(京浜急行電鉄)

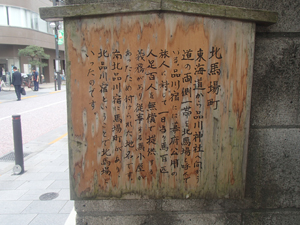

北馬場町 街角看板より

東海道から品川神社へ向かう道の両側一帯を北馬場と呼んでいる。

品川宿には幕府公用の旅人に対して1日当たり馬百匹、人足百人を無償で提供する義務があり、

従事する馬小屋があったためつけられた地名です。

南北品川宿に馬場町があり、北品川宿ということで北馬場といったのです。

北馬場町の解説で、品川宿は100頭もの馬を用意しなくてはいけない、大きな宿場だったことが分かる。

|

|

| 品川神社 |

品川神社鳥居 |

品川神社で祀ってある神様は大黒天である。

入り口の鳥居の左右に「双竜」が刻まれている。

|

|

| 富士塚鳥居 |

|

品川神社の富士塚は明治二年(1869年)築造と言われる。神仏分離政策(廃仏毀釈運動)ののちに

明治五年に再建された後、第一京浜国道建設のため現在の場所に移築されることになったという

苦労続きの富士塚としての一面も持っている。

|

|

| 七合目付近 |

富士塚山頂からの眺め |

「七合目」付近には、万葉歌人の柿本人麻呂を祀る人丸大明神碑があり、柿本人麻呂作の和歌が刻まれている。

|

|

| 浅間神社 |

|

平成に入り、富士塚の麓にカエルの置物が寄進されたことから、「ぶじかえる」という語呂合わせが生れた。

|

|

| 阿の狛犬 |

吽の狛犬 |

くも狛犬”の建立者は阿の狛犬を落語家の三遊亭円丈、吽の方は日本参道狛犬研究会の方々。

富士山の上で雲に乗っている狛犬という感じかな。

阿の狛犬の台座に彫られた銘を見ると「噺家40周年ならびに還暦記念 平成16年」とあった。

10年以上前である。狛犬は「狛研」こと「日本参道狛犬研究会」が寄進したものである。

「狛研」とは落語家の三遊亭円丈さんが会長を務める狛犬の愛好会

落語の三遊亭円丈師匠が全国3,000社寺の狛犬巡礼をして「The狛犬コレクション」(立風書房)を上梓、

これを契機に発足(平成8年6月)したのが【日本参道狛犬研究会】だそうだ。

その円丈師匠が03年4月にあるテレビのクイズに出場した時に「賞金が獲得したら何に使いますか?」

と聞かれ、うっかり「狛犬を建立をします」と言ってしまってここにそれを実行したようだ。

近年、中国産狛犬の多さに嘆いた円丈師匠が国産の狛犬を建立することとなったとも言われている。

|

|

| 富士塚から京急電車を望む |

アジサイと京急電車 |

|

|

| 品川神社 |

品川神社 神楽殿 |

|

|

| 赤い社 |

阿那稲荷神社(上社) |

阿那稲荷神社(上社)は、天の恵みの霊。お稲荷さんの赤い鳥居。下社へは連なる赤い鳥居をくぐり抜けて行く。

|

|

| 板垣退助 碑 |

「邦光院殿賢徳道圓大居士」と書かれた板垣退助の墓 |

板垣退助の墓には、「邦光院殿賢徳道圓大居士」と書かれていた。

また、「板垣死すとも自由は死せず」の文字が刻まれた石碑が立っている。

|

|

| 一粒萬倍の泉(阿那稲荷神社・下社) |

「天王白龍弁財天社」

「大国主恵比須神社」「八百万神社」 |

階段を降りた先には、阿那稲荷神社の下社がある。

阿那稲荷祠」と上の三社との間には湧水が出ていた。

一粒萬倍の泉(阿那稲荷神社・下社)

「万物、天地水の忠により生成発展する。一粒の種より万倍の稲穂となる。

それ人の努力も必要である。末社阿那稲荷社上社は天の恵の霊、下社は地の恵みの

霊と霊水あり、商売をなす人銭、印鑑に霊水をそゝぐがよし、又持帰りて店の四角入口にそゝぎ、

清明なる心にて商売すぺし、そゝぎし銭の一部は門前商店街で使用するとよし。」

祀られているのは『地の恵みの霊』。社の内部の正面には、右から「天王白龍弁財天社」

「大国主恵比須神社」「八百万神社」と三社お祀りされている。

|

|

| 東海七福神めぐり発祥の碑 |

包丁塚 |

包丁塚の由来

抑もここ品川の地は 往昔より江戸出入の要宿にして 近代となりてその地域広

大となるも、まことに殷賑をきわめ、ゆえに調理をなりはいとする店多く、また

それらに使用されし包丁数知れぬなり。このたび品川区鮨商組合連合会発足二十

五周年を記念し、ここ縁りの地品川神社の神域に包丁塚を建立、調理に役し、使い

古されし数多包丁を納め、とわにその労を謝すと共に、同じくそれら包丁により

調理されし鳥獣魚介の類、はた又蔬菜等を慰霊し、併せて業界の発展を期し、と

こしえに連合会の隆昌を願うものなり。 昭和五十一年四月二十七日

品川区鮨商環衛組合連合会 会長 永原 德

|

|

| 北品川商店街 |

|

品川神社から旧東海道にでるために、北品川商店街を歩いた。

|

|

| 品川橋 |

下流(東京湾方向)を望む |

品川宿の歴史は慶長6年(1601)に東海道の第一宿と指定されたことに始まる。

目黒川を境に、北に北品川宿、南に南品川宿があり、享保期には歩行新宿(北品川)が加わり、

北宿、南宿、新宿にわかれていたようである。元々は、中世以来、港町であり漁師町だった。

品川橋は、江戸時代には「境橋」と呼ばれていた。昔から北品川宿と南品川宿を渡す重要な橋だったようだ。

目黒川に架かる「品川橋」から下流(東京湾方向)を望む。

|

|

| 鎮守橋 下流は左側 |

荏原神社 社殿 |

鎮守橋という赤い橋が見えてきた。荏原神社に近い橋ということで鎮守橋という名前になったようである。

荏原神社は、和銅2年(709)に奈良の元官幣大社・丹生川上神社より高龗神(水神)の勧請を受けて創建された。

南品川宿の鎮守である。6月の大祭「南の天王祭」は13町会の神輿が連合でねり歩く。

猟師町の人達が海中に神輿を繰り出す勇壮な「かっぱ祭り」は有名。また、東海七福神の恵比寿に指定されている。

品川宿を南北にわけていた目黒川は、大正時代末頃まで大きく蛇行し、昔、荏原神社は、目黒川の南側にあった。

|

|

| 荏原神社 |

鎮守橋 |

|

|

| 品川宿場通り南会 |

街道松の広場 |

品川宿場通り南会は、南品川1丁目そして2丁目の一部(町会名で桜心会、真交会、博友会)で、

旧東海道沿い近辺の地域で構成されており、商店街名は数度の変遷を繰り返し

平成13年に現在の「品川宿場通り南会」になった。

街道松は、樹齢80年を超える黒松が植えられている。品川宿では、大阪まで57次あった

宿場から街道松を寄贈してもらい、東海道沿いに植える活動を行っていて、

ここに植えられている黒松は、その第一号として浜松から贈られたものである。

|

|

| 街道松 |

品川宿 問屋場・貫目改所跡地 |

品川宿 問屋場・貫目改所跡地 は、継立業務等を行う宿場の役所。

後に同じ建物内に人馬の荷の重さを検査する貫目改所も設けられた。

江戸時代(1866年)の暴動「江戸の打ちこわし」はここから端を発し江戸中を巻き込んだ。

|

|

| 「東海道南品川」という交差点 |

旧東海道の道標 |

「東海道南品川」という交差点は 京急「青物横丁」駅付近。品川宿の南のはずれになる。

|

|

| 品川寺 (ほんせんじ)の地蔵尊坐像 |

品川寺のイチョウ・ 庚申塚 |

品川寺は、旧東海道沿いにあり、青物横丁駅が最寄りの駅

毘沙門天=インドの神。多聞天ともいい、東方を守る持国天・西方の広目天・南方の増長天とともに

四天王の一尊として北方を守る武神。財宝富貴を守るといわれる。甲冑を着け、片手の掌上に

宝塔をのせ、片手に宝棒もしくは鉾を持つ姿は北方守護神にふさわしい。宝塔は限りない財産を与えるという意味をもつ

|

|

| 本堂 中国のお寺のような伽藍 |

七福神石造(弁財天像) |

南品川宿の西側一帯は寺町になっていて、現在も京急線との間にたくさんのお寺が建ち並んでいる。

|

|

| 東海七福神 |

品川 千躰三宝荒神 |

古くから台所に「荒神様」をお祀りする習わしがある。荒神様は台所で一番大切な火と水を

お守り下さる神様で、台所に荒神様をお祀りすれば一切の災難を除き衣食住に不自由しないとされている。

|

|

| |

護摩堂(千躰荒神堂) |

海雲寺は、建長3年(1251)僧不山によって開基。当初は臨済宗で庵瑞林(あんずいりん)といい、

海晏寺境内にあった。慶長元年(1596)海晏寺五世の分外祖耕大和尚を開山として曹洞宗に改められ、

寛文元年(1661)に寺号を改め「海雲寺」となった。鎮守として千躰三宝大荒神王を祀っている。

祀られている千躰三宝大荒神王像は、インドの毘首羯摩の作と伝えられ、インドの護法神である。

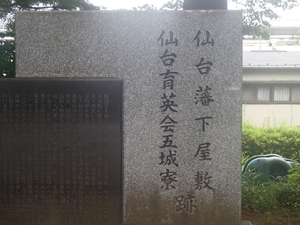

青物横町で、ラーメンを食べて、鮫洲まで歩いて、仙台藩下屋敷や、山内容堂の墓などに行った。

|

|

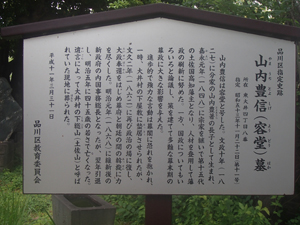

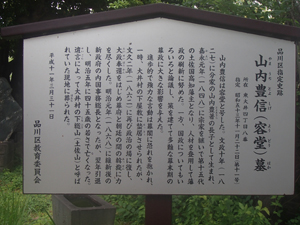

| 山内容堂墓の説明版 |

山内豊信(容堂公)の墓 |

土佐藩15代藩主、山内豊信(容堂公)の墓。坂本龍馬ら、幕末に活躍した志士を

輩出した土佐藩で当時の藩主。隠居後も藩政の実権を握り続けていたのが容堂公。

遺言によって大井村の下総山(土佐山)と呼れていた現地に葬られたそうだ。

立会小学校の校庭が隣接している。

|

|

| クロモンカフェ |

|

鮫洲から京急電車に乗って、北品川駅まで行き、旧東海道を歩いて、新馬場駅まで戻った。

品川宿は日本橋から2里、次の川崎宿までは2.5里だったようだ

|

|

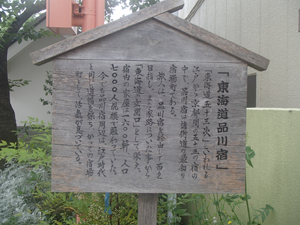

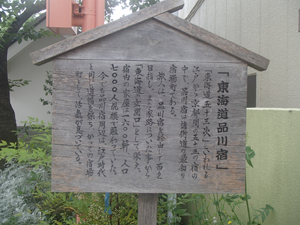

| 東海道品川宿の説明版 |

一心寺 |

真言宗智山派寺院の一心寺は、豊盛山延命院と号する。

安政2年(1855)に大老井伊直弼により開山したと伝えられる。

1855年、山村一心によって成田山分身の不動明王を本尊として洲崎弁天境内に堂を建て

安置したのが始まりという。昔より延命・商売の守りといわれ東海七福神の寿老人に指定されている。

|

|

| 碑 |

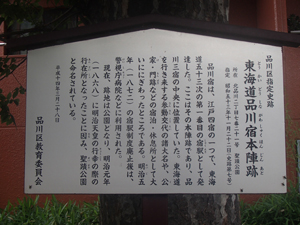

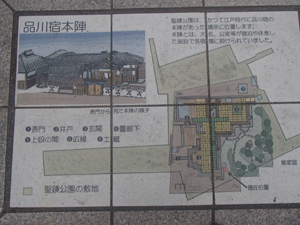

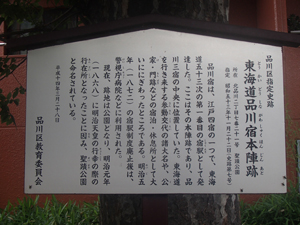

東海道品川宿本陣跡 |

聖蹟公園の入り口に品川本陣跡の案内板がある。本陣とは、宿場で大名や旗本、

公家などが休息や宿泊するところ。つまり参勤交代する大名や公家の宿泊所・休息所だったところ

品川宿は、江戸四宿(ししゅく)の一つ。旅人のみならず、見送りや迎えの人でも賑わった。

また、八代将軍徳川吉宗が植えさせたという「御殿山(ごてんやま)」の桜、

紅葉狩りの「海晏寺」という名所もあった、宿場女郎もよく知られて、江戸近郊の遊興地として賑わった。

品川宿は、北品川宿と南品川宿に、江戸中期以降につくられた歩行新宿(かちしんしゅく)を加えた3宿で

構成された。当時の宿場の中心は、京浜急行線の北品川駅から青物横丁駅にかけての辺りのようだ。

|

|

| 石井鐵太郎氏胸像 |

夜明けの像 |

銀行家で品川名誉区民に列せられた石井鐵太郎の胸像、1967年に石井が寄贈した

新聞配達をする少年を象った「夜明けの像」などが立っていた。

品川宿本陣跡(聖蹟公園)説明より

江戸時代の本陣は宿場で大名や旗本、公家などが休息や宿泊するところで品川宿には

初め南北品川宿に一軒ずつありましたが、 江戸中期には北品川宿のみとなりました。

大名などが宿泊すると本陣には大名の名を記した関札をたて、紋の入った幕をめぐらしました。

明治維新後、京都から江戸へ向かった明治天皇の宿舎(行在所)にもなったところです。

|

|

| 品川神社 富士塚 |

品川神社 富士塚 |

再度、品川神社近くの戻ってきて、品川神社の富士塚がみえた。