徳島城

2019年11月27日

徳島で研修があり、学生時代の友達にも会うことができ、徳島城や鳴門を案内していただいた。

徳島まで羽田から飛行機に乗る。途中、ブロッケン現象がみられる。

写真に撮ってみたが、上手く撮れず。

|

|

| 徳島空港 阿波踊りの像 |

|

徳島空港で友達が待っていてくれて、研修が始まるまでの時間、徳島城に車で連れて行ってくれた。

|

|

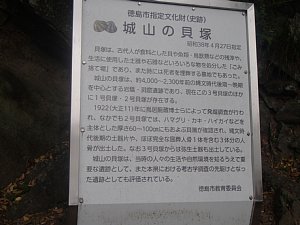

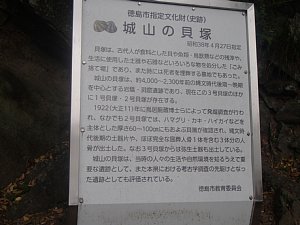

| 城山の貝塚 |

|

|

|

| 石垣 |

数寄屋橋 |

至徳2年(1385年)細川頼之によって築かれたのが始まりで、渭津城(いのづ)と呼ばれていた。

石垣は、青いゴツゴツした重厚な印象である。

|

|

| 鷲の門(大手門) |

|

徳島城は、連郭式の平山城で、蜂須賀 正勝(蜂須賀 小六)の子の、蜂須賀家政

によって築城され1586年に完成。1873年の廃城令により、鷲の門を除くすべての

建築物が撤去された。その鷲の門も空襲により焼失しましたが復元。

現在残っているものに石垣・堀・庭園がある。

徳島城跡の入口(大手)は南東方面になる。鷲の門は、脇戸付きの薬医門で、

パンフによると将軍より賜った鷲を飼うための門だったという。

城跡碑が、内堀脇に立っている。

|

|

| 鷲の門説明版 |

下乗橋 |

鷲の門の説明版には、1989年の徳島市政100周年記念として、

市内在住の個人(!)から復元寄贈されたものという。

下乗橋は、今は石橋であるが、当時は木造の太鼓橋で、この橋の手前で

馬を降りないといけなかったことから「下乗橋」と呼ばれる。

この下乗橋を馬に乗ったまま渡れることができたのは、藩主と

産婆さん(一刻を争うため)のみだったという。

|

|

| 初代 阿波藩主の蜂須賀家政公の銅像 |

|

奥に見える高い木はホルトノキと呼ばれる樹木で、天守跡に生えていることから「徳島市の木」となったという。

|

|

| 本丸に建つ清玄坊 |

|

本丸跡は広い広場になっていた。礎石など何も残っていないが、パンフによると

往時は御座敷や御留守番所、角にはいくつかの櫓が建っていたとのこと。

天守はここではなく、東二の丸にあった。

蜂須賀氏がここに築城した際、立退きに応じなかった清玄坊を呼び出して

暗殺したところ変事が続発、清玄坊の祟りだと供養する石碑を建てた。

|

|

| 弓櫓跡 |

西二の丸跡 |

城の北側を流れる助任川(すけとうがわ)と南側を流れる寺島川を天然の堀として機能させていた。

城山の山頂に本丸を建て、そこを中心に東二の丸、西二の丸、西三の丸が配された梯郭式の

城郭構造になっている。西二の丸跡は、鉄砲櫓等が立っていたようである。

|

|

| 帳櫓「とばりやぐら」跡 |

徳島城博物館 |

帳櫓は、礎石と思われる石が並んでいた。

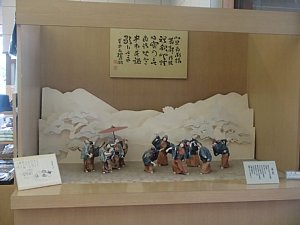

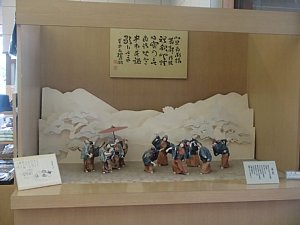

徳島城博物館に入る。100名山のスタンプを押した後に、ガイドさんの

説明を聞いた。とても詳しく説明していただいた。同僚は、ガイドさんが

元教員だったかもしれないという。確かめていないのでわからない。

|

|

| |

表御殿庭園 |

|

|

| |

長さ10mの橋 |

庭園で、まず目につくのは、長さ10mの自然石で出来た橋